- ホーム

- 水中写真

- 海のいきもの ソックリさんの見分け方

- ウミウシ編

ウミウシの見分け方

海の宝石とも謳われ、フォト派や生物オタク派に大人気のウミウシ。

でも、「ウミウシ」といえばわかった気になるけれど、実はその姿は千差万別、「え、これがウミウシ?」なんてこともあれば、ウミウシと思い込んでいたら全然別の生き物だったなんてこともある。

というわけで、今回はウミウシについてザックリ紹介。

ウミウシってどんな生き物?

ウミウシを漢字にすると「海牛」。頭にある触角が牛の角のように見えることが由来のようで、英語圏でもアメフラシ(ウミウシの仲間の1グループ)のことはsea cow(海の牛)という。が、一般にウミウシは英語ではsea slug(海のナメクジ)と呼ばれ、こちらのほうが分類的には的確な表現だ。

いろいろ面倒な説明を省いてザックリいうと、ウミウシとは「軟体動物の仲間」であり、その中でも「貝殻を捨てた巻貝の一派」(※)であり、さらに「その形態や生態、食性などは千差万別」。そんなわけで、一言で「ウミウシ」といってもグループの幅は広すぎるし分類も生態も奥が深すぎてすべてを説明できないというのが結論。

※ 幼生期には貝殻を持つものがほとんど。ただし、成体となっても貝殻を持つもの、体内に埋没しているもの、痕跡があるものなどがおり、完全に退化しているとは限らない。

ザックリ分けると8グループ

ダイバーがよく見るウミウシの仲間を大別するとこうなる。小難しいグループ名につい拒絶反応が出てしまうけれど、ウミウシを見分ける基礎の基礎。九九と同じで丸暗記。また、翼足(よくそく)類という浮遊生活を送るウミウシ一派(クリオネことハダカカメガイなど)など、ここには紹介していないグループも他にある。

1-頭楯(とうじゅん)類

ウミウシは「貝殻を捨てた巻貝」だが、このグループには貝殻を捨てきれない種類が多い。ベニシボリ(写真左)やコシボリガイなどは一見、普通の巻貝のように見えるし、泳ぐことも知られるムラサキウミコチョウ(写真右)は体内にもろく壊れやすい殻がある。

2-嚢舌(のうぜつ)類

ウミウシの中でも姿・形はいろいろで千差万別のグループ。よく見かけるのは背中が縦に割れてヒラヒラしているゴクラクミドリガイの仲間で、コノハミドリガイ(写真左)は磯でも見られる普通種。一瞬ミノウミウシにも見えるテントウウミウシ(写真右)も嚢舌類。

3-アメフラシ類

ウミウシの中では比較的よくまとまったグループ。よく見るのはクロヘリアメフラシ(写真右)やアマクサアメフラシなど。また春先、浅い磯や浜辺に海ゾーメンと呼ばれる黄や白の紐状の物体が落ちているが、あれはアメフラシという種類の卵塊。

4-背楯(はいじゅん)類

日中は砂中に潜むウミフクロウやウミホウズキ、貝殻を持つヒトエガイなどがいる。写真はゼニガタフシエラガイで、ダイバーがよく見かけるタイプの背楯類。

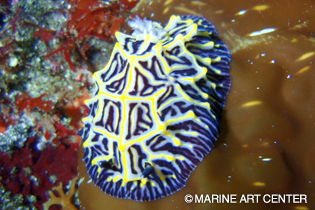

5-裸鰓(らさい)目-ドーリス類

ウミウシといえばコレ! 最も大きなグループであり、ダイバーにも人気が高い。頭には立派な触角、背中に花びらのような二次鰓を持つグループだ (イボウミウシの仲間のように二次鰓がない種類もある)。

6-裸鰓(らさい)目-ミノウミウシ類

背中にミノのような突起が規則的に並び、きらびやかな種類が多いグループ。刺胞動物の上にいることが多く、それを餌とすることで「刺胞」を盗み、自分の武器とする種類もいる。画像はガーベラミノウミウシ(写真左)とクセニアウミウシの仲間(写真右)。

7-裸鰓(らさい)目-タテジマウミウシ類

背中に縦ヒダがある種類が多く、比較的まとまったグループ。日中は砂中に潜む種類も多く、あまり馴染みがないかも。美しいサメジマオトメウミウシ(写真左)と刺胞動物の上にいることが多いハナオトメウミウシ(写真右)は比較的よく撮影されている。

8-裸鰓(らさい)目-スギノハウミウシ類

背中の両側に、種類によって変化に富んだ突起が並ぶグループ。ホクヨウウミウシの仲間やマツカサウミウシの仲間、ユビウミウシの仲間、メリベウミウシの仲間などがいる。写真はヒオドシユミウミウシ。

ウミウシのソックリさん

ウミウシというグループの中でも種類は多いし形はいろいろだし区別できなというのに、海の中にはウミウシにそっくりな全然別の生き物もいるというからややこしい。

ヒラムシ

名前の通り平べったい生き物で、体のつくりは単純。扁形動物に分類され、進化系統的には原始的と言われるが、その生息場所は磯から深海に及び種類も豊富で生態もいろいろという興味深い生き物。

どっちがウミウシ?

左は近場の磯でも普通に見られるクロスジウミウシ(イロウミウシの仲間)。一方、右の写真はヒラムシの仲間。クロスジウミウシの背中には花びらのような二次鰓があり、これは裸鰓目-ドーリス類の大きな特徴。特に、イロウミウシ科というグループで顕著なのだ。また、ヒラムシのほうは一応触角らしきものがあるが、その構造は見た目にもシンプルすぎる。

どれがヒラムシ?

答えから先に書くと写真右がヒラムシの仲間。体が平たく、頭部の触角はシンプルで背中には特に構造物がない。 写真左はキカモヨウウミウシというイロウミウシの仲間(裸鰓目-ドーリス類)。頭には立派な触角、背中後半に先端が緑色の二次鰓がある。写真真ん中はキカモヨウウミウシにそっくりだが、コイボウミウシという別の種類。同じ裸鰓目-ドーリス類だが、イボウミウシの仲間は二次鰓を持たないことが特徴。

ナマコ

ダイバーに馴染み深いのはジャノメナマコやトラフナマコといった大型種であろうが、ナマコと一口にといっても多種多様。中には小型で、しかもウミウシっぽいヤツもいるのだ。写真は東南アジアなどで見られる5cmほどのナマコの仲間。

巻貝

巻貝の中には、柔らかい軟体部で貝殻を覆っているグループがある。しかも、その色彩や突起がユニークで、ときにウミウシのように見えることもある。写真は2点ともウミウシではなく、ウミウサギガイの仲間だ。

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!