ダイビングショップ選びなら「マリンダイビングWeb」

選び方のポイント10

ダイビングを始める際に重視したいのが、ダイビングライセンス(Cカード)を取得するための講習を受けるダイビングショップ(ダイビングスクール)選び。数あるダイビングショップの中からどうすれば自分にぴったりのショップを選ぶことができるのか。「マリンダイビングWeb」がおすすめする、ショップ選びのポイント10を紹介します!

※2025年4月現在の情報です

ダイビングショップ選びが

重要な理由

ダイビングショップ(ダイビングスクールとも呼ばれる)は、ダイビングライセンス(Cカード)取得講習を開催するだけではありません。器材の販売・メンテナンス、ステップアップコースやファンダイブツアーの開催など、さまざまなサービスを提供しており、ダイビングを楽しむうえで大きな助けとなってくれます。

ショップによって個性があり、サービスの内容や雰囲気もさまざま。そのため、ダイビングを快適にスタートし、楽しく続けていけるかは、自分に合ったショップを選ぶことが重要なポイントとなります。

ショップ選びで重視したい10のポイントを以下に挙げますので、ぜひ参考にしてみてください。

ダイビングショップ選びのポイント10

ポイント1

どこの教育機関のショップかを確認

最初に確認したいのが、そのダイビングショップはどこのダイビング教育機関のショップなのかということ。

ダイビングライセンス(Cカード)は、ダイビング教育機関によって認定されたダイビングショップ、インストラクターの講習を受けることで発行されます。各教育機関によって講習の内容や教材、ライセンス取得後のステップアップコースの充実度などに違いがあります。それぞれの特徴を、ウェブサイトなどで確認しておきましょう。

なお、ライセンス取得講習は、教育機関に認定されているインストラクターであれば開催できますが、おすすめは正規加盟店に登録されているショップでの講習。認定実績や安全対策など、教育機関が定めた一定の基準をクリアしているため、より安心して受講できます。正規加盟店かどうかは各教育機関のウェブサイト等で確認できるので、事前にチェックを。

ポイント2

通いやすい場所にあるか

ダイビングを趣味として長く続けていこうと思うなら、ショップへの通いやすさも重視しましょう。

会社や学校、家などから行きやすい場所にある店なら、講習を受ける時はもちろん、ライセンス取得後もツアーやステップアップコースなどに参加しやすいのが魅力。また自宅の近くなら、朝早くにショップに集合して海に行くのにも便利です。

海外や沖縄などのリゾート型ダイビングショップ(「ダイビングサービス」と呼ばれることも)で講習を受ける場合は、その後続けやすいように家や会社の近くのおすすめのショップを紹介してもらったり、ダイバー仲間を探すなどして、継続してダイビングを楽しめる環境づくりをすることがおすすめです。

ポイント3

柔軟性のある講習プランか

ダイビングを始めたくても、仕事で時間がとりにくい。体力や泳力にあまり自信がないなど、人それぞれの事情や悩みがあるもの。そこに対応してくれる柔軟性のある講習プランを行っているショップがおすすめです。

例えば平日の会社帰りに学科講習を受けて、休日にまとめて限定水域や海洋での実習を受けられる。泳ぎに不安があれば、しっかりプールでできるようになるまで補講をしてもらえるなどのフレキシブルな対応があれば、安心してダイビングを始められることでしょう。

限定水域(プール)でじっくりとスキルを練習できて、自信を持って「できた!」と思える状態に導いてくれるダイビングショップを選びましょう

ポイント4

使用する教材は充実しているか

講習で使用する教材が充実しているかも、チェックしておきましょう。

最近ではeラーニングも浸透してきており、スマホやタブレット、パソコンを使って自分の都合のいい時間に学習することも可能になっています。参加者に適したスタイルで、しっかりと知識が身につけられる教材を使った講習を行っているショップを選ぶのがおすすめです。

ポイント5

ダイバーになるまでに“総額”でいくらかかるか

ライセンス取得には、以下の費用がかかります。ショップのウェブサイトなどに掲載されている料金に、何が含まれていて、何が含まれていないのかを確認しておきましょう。

- ●指導料

Cカード取得に必要な知識とスキルを身につけるための学科講習・限定水域(プール)講習・海洋実習の指導料。 - ●教材費

マニュアルやログブックなど講習に必要な教材の料金。 - ●施設使用料

プールや海で利用する施設の使用料。 - ●器材レンタル料

講習中に使用する器材のレンタル料。 - ●タンク・ウエイト レンタル料

限定水域(プール)講習と海洋実習で使用するタンク・ウエイトのレンタル料。 - ●補習料金

予定された期間内にコースが修了できなかった場合の補習料金。プールや海洋実習の場合、指導料の他にも施設料などの実費が必要になる場合がある。 - ●交通費

プール施設や海までの交通費。 - ●宿泊費

宿泊して講習を受ける場合の宿泊費。ホテル・ペンション・クラブハウス等で金額が大きく変わる。 - ●食費

講習中の食事にかかる費用。 - ●Cカード申請料

認定後、Cカード発行の申請にかかる費用。 - ●キャンセル費用

何らかの都合でコースに参加できなくなったり継続できなくなった場合、キャンセル費用が発生することがある。どのタイミングで、いくらくらいかかるのかを確認しておこう。

表示されている料金が安くても、含まれていないものが多くて追加料金がかかるようでは、結果として割高になってしまいます。ライセンスを取得する(ダイバーになる)までに総額でいくらかかるのか、しっかりと確認しておきましょう。

ダイビングライセンス(Cカード)取得にかかるお金ってどれくらい?

ポイント6

器材購入などの条件を確認しておこう

ダイビングショップによっては、講習料金が安い代わりに、ダイビング器材の購入が条件になっていることがあります。自分の器材を最初から持ちたい人には問題ありませんが、最初はレンタルでと思っている人にはこのコースは向いていません。講習の申し込みをする前に、特定の条件などがないか、きちんと確認しましょう。

また当たり前のことですが、ダイビングショップがきちんとした講習を提供するには、それなりに経費がかかります。企業努力で少しでも講習料金をリーズナブルにしようとしているショップもたくさんありますが、中には講習内容や安全対策を手薄にして経費を下げているショップもないとは言えません。ショップ選びをするときは、講習料金の安さだけで選ばず、講習の内容がしっかりしていて、安心して受けられる店を選ぶようにしましょう。

ポイント7

どんなスタッフがいるか

水中という特別な世界を楽しむスキューバダイビング。最初に受ける講習を担当するインストラクターは、あなたの命を預ける存在といっても過言ではありません。講習を受ける前に実際にショップへ足を運び、担当してくれるインストラクターやスタッフの人たちと会っておくと安心です。

また、女性であれば女性インストラクター、シニアであれば経験あるベテランインストラクターがいると、より安心して講習を受けることができるでしょう。スタッフと話した際の接客態度(話し方や身だしなみなど)も参考に、自分と相性が良さそうで、信頼できそうなスタッフがいるショップを選びましょう。

安心してダイビングを楽しめるかは、インストラクターへの信頼度が大きくかかわってきます。信頼できるインストラクターがいるショップなら、ダイバーになった後も継続して通い続けやすいのでおすすめです(写真提供/PADIジャパン)

ポイント8

ライセンス(Cカード)取得後のサポート体制が整っているか

ライセンス取得は目的(ゴール)ではなく、これからダイビングを楽しむための手段(スタート)。ダイビングショップは、ステップアップコースや、さまざまな海へのツアー、イベントなどもたくさん開催しています。

自分が参加したいと思うコースやツアー、イベントがどれくらい予定・開催されているかを、ショップのウェブサイトやSNS、ブログなどでチェックしてみましょう。講習を受けたショップなら、担当してくれたインストラクターがあなたのスキルの得手不得手なども理解して、サポートしてもらえます。こういったサービスやサポート体制が充実しているショップなら、長く楽しくダイビングを続けていけることでしょう。

ポイント9

SNSやブログが定期的に更新されているか

どんなショップなのかを知るのに、ウェブサイトは参考になります。講習やツアーの内容、どんなスタッフがいるのか、施設はどんな感じかなどがチェックできます。またショップのSNSやブログの投稿も、リアルタイムな情報がわかるのでおすすめです。コメント欄ではゲストの感想なども投稿されていて、ショップ選びの参考になるかもしれません。

ポイント10

ショップの評判はどうか

そのショップが実際にどんな店なのかは、利用したことがある人の意見が参考になります。オンライン上でのクチコミ情報などで確認できるので、調べてみるのもいいでしょう。

ただ、オンライン上の匿名の情報は真偽が不明なものも多いので、信用できる情報を見極める目も必要となります。いちばんいいのは、実際にお店に足を運んで、自分の目で見て、話を聞いて確かめること。またそのショップで先にダイビングを始めた先輩ダイバーに、話を聞いてみるのもおすすめです。

自分に合ったダイビングショップを選ぼう

東京都大島町

フィッシュアイランドクルー

TEL:04992-2-0123

体験からプロダイバー講習まで講習専門店

「講習もやっています。」というショップではありません。体験ダイビングからプロコースまでPADIコースを開催。PADIコースディレクターが常駐しています。エンリッチドエア充填設備有りで、エンリッチドエアダイバーSPも即日受けられます。リブリーザーダイバーコースも開催しています。趣味ダイバーから職業ダイバーまで対応できます

東京都中央区

パパラギダイビングスクール東京店

TEL:03-6214-3880

パパラギで始める、海のあるライフスタイル

流氷からサンゴの海まで年間1,000本以上のファンダイビングツアー。どんどんダイビングが上達するステップアップコース。海の不思議や環境を学ぶセミナー。そして、たくさんの仲間とつながる豊富なイベント。海を愛するプロスタッフが、あなたに最高のダイビングライフを提供します!ダイビングが久しぶりの方も安心のコースも開催中です!

東京都荒川区

ダイビングショップ グラッド

TEL:03-6807-9206

休日をのんびり、優雅に過ごす

ライセンス取得講習やファンダイビングにて1人1人が楽しめることを第一にご案内いたします!講習は少人数制。ダイビングを始めたい方・Cカードをすでにお持ちの方、旅行前のリフレッシュダイブをしたい方などお気軽にご相談ください。範囲に限りはありますが、皆様のご都合の良い場所や最寄り駅での集合・解散が可能です。

東京都墨田区

マグ ダイビングスクール

TEL:03-3616-0036

スカイツリーすぐそばのショップ!

小さなお店だからこそできるキメ細やかなサービスを心掛けています! そしてダイビングは仲間と和気あいあい楽しめるショップです♪ よく行くエリアは千葉・伊豆方面、1年に何度か沖縄や海外の遠征ツアーなども開催しています♪

東京都世田谷区

ブルーアンドスノー

TEL:03-5430-5377

〒155-0033 東京都世田谷区代田2-18-12 ガーデニア代田102![]()

女性1人でも安心のスクール

初めてでも安心!ライセンスが取れる東京のダイビングスクールです。はじめは一人でご来店される方が多いですが、通ううちにすぐに仲間が増えていきます。また取れるライセンスは初心者コースからインストラクターコースまで多種多様。葛西店もあります。

東京都杉並区

Full Moon Diving Adventures

TEL:070-5562-3459

海を身近に感じる都会LIFEを過ごしませんか?

講習やツアーの発着はプライベート、グループツアーならご自宅や最寄り駅送迎が可能です。お一人様でも気の合う仲間とでも、貴方の海遊びライフをサポートさせて頂きます。ツアー・講習は1名様から開催可能。プライベートガイドで貴方のペースでダイビングしましょう!都市型ショップが初めての方も、ベテランダイバーも是非一度お越しください。

東京都豊島区

Diving Lounge aqua QUEST

TEL:03-6906-8177

お1人様からレンタル無料でダイビング!

講習も、ファンダイビングも、いつでも器材レンタルが無料(ドライスーツも!)ダイビングは、器材を買っても上達しません!海に行くことこそが上達の近道!お一人様から講習・ツアーの開催が可能なので、焦らずマイペースで楽しんでいただけます。大勢が苦手な方にオススメな小さなお店ですが、皆さんのお越しをお待ちしております!

東京都豊島区

パパラギダイビングスクール池袋店

TEL:03-6384-7188

〒171-0055 東京都豊島区南池袋1-21-4 繁昌社南池袋ビル4F![]()

パパラギで始める、海のあるライフスタイル

流氷からサンゴの海まで年間1,000本以上のファンダイビングツアー。どんどんダイビングが上達するステップアップコース。海の不思議や環境を学ぶセミナー。そして、たくさんの仲間とつながる豊富なイベント。海を愛するプロスタッフが、あなたに最高のダイビングライフを提供します!ダイビングが久しぶりの方も安心のコースも開催中です!

東京都練馬区

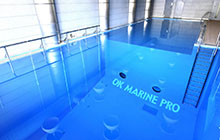

OK MARINE PRO

TEL:03-3993-3824

自社プール完備&65年の実績を誇るスクール

安全に楽しく潜れるようになるためには、技術をしっかり身につけることが大切。でも、技術の習得スピードには個人差があります。OKマリンプロのプールレッスンは、できるまで何回でもOK♪シニア世代も、体力面や水泳に不安な方も、安心してお任せ下さい!

神奈川県横浜市

パパラギダイビングスクール横浜店

TEL:045-320-6868

〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野1-13-5 横浜西口サンエースビル4F![]()

パパラギで始める、海のあるライフスタイル

流氷からサンゴの海まで年間1,000本以上のファンダイビングツアー。どんどんダイビングが上達するステップアップコース。海の不思議や環境を学ぶセミナー。そして、たくさんの仲間とつながる豊富なイベント。海を愛するプロスタッフが、あなたに最高のダイビングライフを提供します!ダイビングが久しぶりの方も安心のコースも開催中です!

神奈川県三浦郡

湘南DIVE.葉山タンクサービス

TEL:0120-560-777

〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色2420-101 ![]()

2日間でPADIゴールドカード免許取得!

都内から最短1時間の湘南でPADIのOWD国際ライセンスの取得が最短2日で可能。海まで歩いて3分の自社の海で講習もしやすく低コスト。事前学習は最新のeラーニングを導入。必要経費も全て含んだ価格設定。手話でのサポートもあり。

神奈川県大和市

ピースドルフィン

TEL:046-265-6707

〒242-0021 神奈川県大和市中央3-4-12山口ビル1F ![]()

今年は本気でダイビングを趣味にしよう!!

ライセンスを取得して世界中の海へのパスポートを取得しましょう!ただライセンスを取るだけ・・・ではなく、ピースドルフィンでは自信を持って海を楽しめるダイバーを育成することをモットーとしています。その為、月謝制教育システムを採用しています。

千葉県千葉市

オーシャンドリーム

TEL:043-227-0082

〒260-0018 千葉県千葉市中央区院内1-17-3斉藤ビル1F ![]()

千葉の海であこがれのダイバーになろう!

私たちが大切にしているのは、ダイビングと水中世界が「大好き」という思いです。あこがれのダイビングの夢を一緒に叶えましょう。初心者ライセンス取得コース、プロダイバーまでの各種PADIコースや、千葉の海ダイビングツアーは1名様から常時開催しています。いつでも気軽に遊びに来て下さい。

千葉県白井市

カレントブルー

TEL:070-9199-4140

初心者歓迎!プロ資格取得も可能!

小さなショップだけど、PADIインストラクターコースまで開催中!自社プールは貸切で使えて、少人数制だからじっくり練習できる。丁寧なサポートで、初心者もプロ志望も安心してステップアップ。実習地までの送迎サポートもあり、通いやすさも抜群!あなたの夢を一緒に叶えます!

千葉県鎌ヶ谷市

Timon Ocean Fantasy

TEL:047-499-5315

ダイビングしたい気持ちをがっちりサポート

ダイビング初心者~プロコースまで常時開催!ツアーも1名様から開催して、「今ダイビングに行きたい」お客様の気持ちをがっちりサポート!ヨットクルージングの開催もあり、とにかく海で遊ぶことが大好きなティモンです。ヨーロッパを中心とした海外ツアーも多数開催♪併設のスペインレストラン「バルコ・ピラータ」でお酒や食事も楽しめます。

千葉県船橋市

marecasus27

TEL:090-3544-9615

初心者向けダイビングショップ

ダイビングを始めたい方、興味はあるけど不安な方、ブランクのある方、シニアダイバーの方などウエルカムです。どうぞお気軽にご相談ください。〈マレカスス〉は皆さまのいろいろな不安を解消しながら、親切丁寧に対応いたします。

埼玉県川越市

Marine Club Kawauso

TEL:049-243-9411

遠方のダイビングも当店の無料送迎で快適♪

当店は埼玉県の川越市という海から離れた場所にありますが、埼玉県・東京都から現地ダイビングポイントまでの無料送迎をしており、快適なダイビングライフを提供致します。スタッフ若干名の小さなお店ですが、講習、ツアー、器材販売(展示品・モニター品多数有り)、修理・オーバーホール等、ダイビングに関わる事を総合的に提供しております。

大阪府大阪市

ダイビングショップ潜楽屋

TEL:06-4303-5431

〒543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道3-3-11 筆本ビル302 ![]()

もう1度夏休みしませんか?

当店は、入会キャンペーンは実施していませんが、【リピート率90%】を頂いております。お客様の体力にあったペースで相談しながら、無理のないかつ質の高いスクールを目指しているからです。平日も開催しており、どなたにも利用しやすい環境を整えています。危険もともなう遊びですが、『また早く海に行きたい』と思える実習をしております。

大阪府堺市

EDIVER'S

TEL:072-232-5778

〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東2丁1-10-2階 ![]()

お一人様から開催可能!少人数制スクール!

当店では少人数制で丁寧な講習を心がけております。1人1人に十分な時間を取れるのでしっかりとスキルが上達しますよ♪自宅への無料送迎もありますので遠方の方もご相談下さい。講習には丁寧で優しさに定評のあるイントラ歴20年以上のオーナーインストラクターが担当致します。皆様のダイビングライフを末永くサポートさせて下さい♪

兵庫県西宮市

トライブダイビングスクール兵庫西宮

TEL:0798-67-3603

楽しくしっかり習ってダイビングを趣味に!

トライブダイビングスクールは、ダイビングを趣味にして、とびっきりいい海を楽しみたい! とお考えの方に最適な初心者&初級者専門のダイビング教室です! 初心者にとって一番不安な海洋実習が、関西では唯一、3日間あるので一気に上手くなります。

沖縄県石垣市

MOANAダイビングカレッジ石垣島

TEL:0980-87-6212

世界のリゾートでも通用するダイバーになる

MOANAは日本最南端に位置する、講習専門の5スターPADIダイビングスクールです。ゴールドカードが発行可能で、創業以来、一貫して少人数制で丁寧な講習をご提供。インストラクター開発も行い、石垣島では唯一PADIコースディレクター経営のスクールです。そのためインストラクターの技術は業界トップクラス! おひとりでも歓迎です。

タイトル写真提供/PADI

新刊写真絵本『にこにこモンツキカエルウオ』と海の深層水「天海の水」硬度1000をプレゼント!

新刊写真絵本『にこにこモンツキカエルウオ』と海の深層水「天海の水」硬度1000をプレゼント!