「マリンダイビング」最新号

今や世界中のダイバーたちが訪れる、日本を代表する海・沖縄。

50年前、このすばらしい海との出会いがあったからこそ『マリンダイビング』は誕生した。

お互い切磋琢磨しながら現在に至るまでともに歩んできた

沖縄と『マリンダイビング』の50年を紹介しよう!

今も50年前も変わらぬ美しさの波照間の海

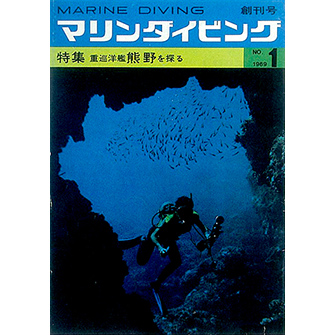

1969年に本誌『マリンダイビング』は、水中写真家の故・舘石昭によって産声をあげた。1956年消火器を改造したタンクを使ってダイビングを始め、手製のハウジングを使って水中撮影を始めた舘石が、初めて沖縄の海に潜ったのが1957年のこと。

場所は八重山諸島の波照間(はてるま)島。羽二進監督の映画『海は生きている』の撮影のためだった。それまで千葉や湘南などの海でしか潜ったこのなかった舘石にとって、波照間の海との出会いは衝撃的だった。明るく鮮やかな海の色、イキイキとしたサンゴ礁、大小さまざま多種多様な魚たち……。すっかり沖縄の海に魅せられて沖縄通いが始まる。

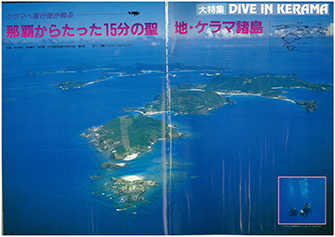

その頃は、まだ沖縄には今のようなダイビングサービスは数えるほどしかなかった。ダイバーに人気のケラマですらまだ島にダイビングの施設がなく、本島から小型コンプレッサーとタンクを船に積み込んで、ケラマの海に詳しい漁師に案内してもらって海に入り撮影するという、なんとも原始的なダイビングスタイル!

そうした大変な思いをしながらも沖縄の海に通い、「すばらしい水中の世界を広めたい」と1969年にダイビングの専門誌『マリンダイビング』を創刊するに至るのである。

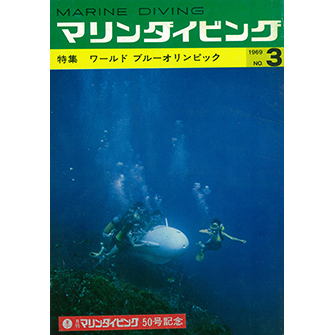

創刊当初『マリンダイビング』はB5サイズで年4回発行。2号の表紙写真を皮切りに、3号は沖縄本島・恩納海岸の記事、4号の折り込み付録カレンダーの写真、と毎号のように沖縄の写真や記事が掲載されていく。

1971年にはモノクロの連載記事「沖縄通信」が、1972年にはカラーページで連載「沖縄の海を潜ろう」(1回目だけは「沖縄の海を守ろう」だった)が始まる。

50年経った今でも沖縄の海の写真や記事は毎号のように掲載され、むしろ沖縄が載っていない号を探すほうが大変なのだから、いかに沖縄の海がダイバーにとって大切な場所なのか、(いや『マリンダイビング』の沖縄への思いの強さか⁉)を改めて思い知らされる。

1972年には本誌は隔月発行になり、沖縄は本土復帰を迎える。通貨はドルが流通し、渡航には身分証明書(パスポート)が必要だった時代が終わりを告げた。1975年には沖縄本島北部にある本部半島で海洋博の開催が決まり、観光客が増えホテルが増え、ダイビングサービスも各地に生まれ……時代は激変していく。

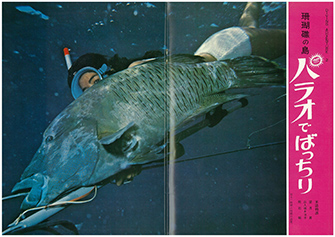

70年代前半はまだダイビング=スピアフィッシング(モリなどで魚を捕る)が主流で、BCやウエットスーツなしで潜るダイバーの姿や、軍関係のアメリカ人ダイバーの姿も多かったが、70年代後半になると、時代の流れとともにダイビングもレジャーダイビングの時代へと変貌を遂げていく。ちなみに1976年には『マリンダイビング』は今と同じ月刊誌となった!

1969年No. 2の表紙に沖縄の海が登場。両手にモンガラカワハギという今では考えられない写真! 岩に入りこむモンガラは素手で捕まえられるとのコメントが!

1971年No.11では連載「沖縄通信」がスタート。日米連合ダイバー50名がオニヒトデ退治をしたとの記事が

1972年No.14は沖縄特集号。巻頭グラフの写真には、モリを手にするダイバーや、砲弾が沈んでいる水中の様子も!

1972年No .16では、沖縄の海を守ろう! という記事が! 海洋博予定地に決まった本部半島の海を紹介

1974年日本初の水中写真を使用した切手が発売。西表国立公園の誕生を記念したもので、撮影は舘石昭

1974年No.28では宮古島にまだダイビングサービスがなかった時代、テレビの取材班とともに通り池に潜ったとの記事が!

80年代に入ると世の中はバブル期へと突入! ダイビング器材もどんどん進化していき、現在の形に近いジャケットタイプのBCやカラフルなウエットスーツなどが登場、ダイバーの数もうなぎのぼり。1989年に大ヒットした映画『彼女が水着にきがえたら』(原田知世主演・ケラマが舞台)などの影響もあり、沖縄の海はダイバーたちであふれた。

沖縄の島々にもダイビングサービスが次々とオープンし、ダイビングスポットの開発も進む。ダイビングボートもコンプレッサーを積んだ大型のものが登場して、よりスピーディに広範囲に潜れるようになった。

また、1989年には東京から宮古島、1993年には石垣島へ直行便も飛ぶようになり(当時の南西航空・現日本トランスオーシャン航空=JTAが運航)、離島へ行きやすくなったことも人気に拍車をかけ、本誌の沖縄特集のページ数もボリュームがスゴかった!

1982年No.112ではケラマに飛行場ができ、小型飛行機が飛ぶというニュースがトップに!

1983年は創刊15周年の記念の年。6月号No.124の沖縄特集では小浜島のヨナラ水道のマンタを紹介している

1990年No.206では沖縄を大特集。写真は宮古島で、断面図を使って地形スポット「通り池」をわかりやすく紹介

1988年No.183号の八重山諸島特集。ダイナミックな西表島のオガンや小浜島のマンタ、石垣島のサンゴ、与那国島のハンマーヘッドに注目!

1990年No.208 石垣島川平のマンタポイントの記事

毎年6月頃、満月前後の夜にサンゴが一斉に産卵するシーンが見られる

2000年を越えるころから、世の中全てがアナログからデジタルの時代へ。『マリンダイビング』公式Webサイトが始まったのも2000年。パソコンや携帯電話が普及し、カメラはフィルムからデジタルの時代に移行。もともと水中写真派ダイバーが多く訪れていた沖縄だが、コンパクトでだれでも手軽に扱える水中デジカメの普及で、さらに水中写真派ダイバーの割合は増え、ガイドも水中写真を得意とする人が増えた。そうなってくるとよりマクロな生物たちへの関心が高まり、その生態や環境にも興味がわくもので、単なる生物ウオッチングにとどまらず、サンゴの産卵など生態を観察したり、周囲の自然環境について関心を持つダイバーが増えた。

また、スポットに関するデータ収集も地元ガイドたちによって蓄積され、たとえばマンタの遭遇率だったり、サンゴ産卵の時期だったり、より正確で詳細な情報がもたらされ、それを目指して沖縄を訪れるダイバーも増えている。

ダイビングサービスの数が増えるにつけ、同じ海を潜るもの同志、お互い協力して地域の海を守り、発展させようという気運も高まってきた。地域ごとにダイビング協会などが設立されて、サンゴ礁を傷つけないようにブイを打ったり、フィーディングやウオッチングについてのルールが作られたり、協力して海の清掃を行ったり、地域発のフォトコンテスト、お祭りなどのイベントを行うなど、本誌も協力しながらこうした仕組みができてきたのだ。

また、ダイビングサービスの質の向上も考えられ、信頼できるサービスを提供するための安全ダイビングへの取りくみなども整備され、2016年にはSDO(Safty Diving in Okinawa)と呼ばれるシステムも始動した。

SNSなどで沖縄の海のすばらしさが世界中に知られるようになり、国内だけでなく海外からやってくるダイバーも増えている。今後沖縄の海はさらに世界中のダイバーたちから愛される海として、注目を浴び続けるに違いない。本誌もよきパートナーとして、これからもともに歩んでいければと思う。

舘石昭の写真集『悠久沖縄』は2001年の発行。本誌のみならず、写真集など沖縄を扱ったものが数多く発行されている

2003年No.393 創刊35周年の記念の年、4月号の表紙も特集も沖縄

2011年No536 別冊付録はまるごと沖縄。旅に持っていくのに手ごろなサイズで定番人気

2017年No.625 石垣島のかわいいクマノミが表紙に。マクロ人気は表紙にも反映

1988年頃から1990年代半ばまで、そのかわいい外見としぐさ(?)で多くのダイバーを楽しませてくれた、お魚界のアイドル。本誌にも何度となく登場し、表紙になったこともあれば、映画『彼女が水着にきがえたら』にも出演!? ケラマの阿嘉島の沖にあるスポット「ニシバマ」にいて、もともとは餌付けされていたのだが、その後餌付けをやめた後もダイバーの近くにやってきては愛嬌をふりまいて、皆に愛された。

ポンタ目当てのダイバーも多かった

写真集『The KERAMA海中楽園』の表紙にもなった

ポンタのいる「ニシバマ」スポットのもう少し沖にある「アザハタの根」にいて、1994年頃から2012年頃まで見られた。真っ赤なボディと堂々としたアザハタ2尾は、白い砂地と青い海、周囲のキンメモドキなど小魚たちの群れと相まって水中写真の絶好のモデルとなってくれた。

沖縄各地にマンタがいるものの、特に1980年代後半に出現した石垣島の「川平石崎マンタスクランブル」ではかなりの高確率でマンタに会えるとあって、大人気となった。時期などによって居場所が多少変わるし、南部にも新しいマンタスポットができ、今もマンタ目当てのダイバーたちが石垣島に訪れ、石垣島人気を支えているといってもよい。

12~4月頃ザトウクジラがケラマや久米島の周辺の海へとやってきて、出産・子育てをする。その様子を船の上から見るウオッチングツアーが人気だ。一緒に潜るわけではないが、ダイビングに行く途中の船上からウオッチングできたり、水中で鳴き声が聞こえたり、この時期のお楽しみになっている。

与那国島の「西崎(いりざき)」では、冬場ハンマーヘッドシャークの大群・通称ハンマーリバーがかなりの高確率で見られるとあって、国内外からハンマーヘッド目当てのダイバーたちがやってくる。

アオウミガメやタイマイ、アカウミガメなどのウミガメに出会うことの多い沖縄の海。久米島や宮古島などでは、特に人気だ。ダイバーを恐れず、愛嬌ものが多いのも人気の理由かも。

沖縄の海といえば、まず思い浮かぶのがサンゴ礁。海の生き物たちの棲み家であり、陸でいうところの森と同じような存在だけに、サンゴ礁を守ることはイコール沖縄の海の美しさ、すばらしさを守ることにほかならない。

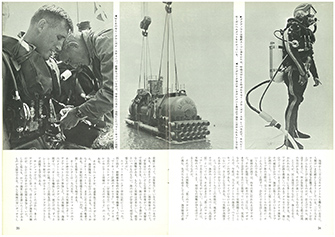

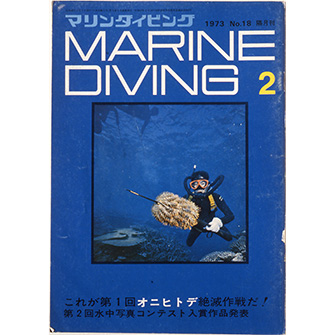

海洋博を目前に控えた沖縄の海に、サンゴの天敵オニヒトデが大量発生した。それを見て「なんとかしなければ!」と危機感にかられた舘石が「海を守る会」を結成。全日空や朝日新聞社、ダイビング器材メーカーなど多くの協賛を得て、全国のダイバーに呼び掛け、最終的には100人を超えるダイバーたちが沖縄に集結した。飛行機で那覇に到着した「海を守る会」メンバーたちは、県庁までオープンカーでパレードを行い、沖縄県知事に出迎えられ歓迎を受けたという。メンバーたちはモリを手にオニヒトデを捕獲。2日間で約2万5513匹のオニヒトデを退治したのだ。

1973年No.18 表紙にはオニヒトデを捕まえているダイバーの姿が

No.18 の記事では、オニヒトデを退治する様子が、詳しく掲載されていた

サンゴ礁を危機に陥れる原因はオニヒトデだけではない。1987年から1988年にかけては世界的に海水温が上がる「エルニーニョ現象」が起き、広い地域でサンゴ礁が白化する事態に。本誌では1988年3月号でこの「エルニーニョ現象」についての記事を掲載。環境問題について、ダイバーたちに問題提起を行ってきた。

その後も1990年6月号では自然保護元年をうたい、1991年にはボートのアンカーでサンゴ礁を傷つけないようにダイビングスポットにブイを設置しよう、というキャンペーンも開始。現在でもその流れはきちんと伝わってきている。ちなみに1997年は京都議定書で地球温暖化について世界的に注目が集まった年でもあり、世間一般にも環境破壊に対する危機意識、自然保護に関心が高まっていた時代であった。

1989年200号記念号では、サンゴ礁についてのスペシャル企画を掲載。沖縄のサンゴ礁の危機について深く考察した

2003年は本誌35周年記念の年でもあり、「サンゴの海を潜ろうキャンペーン」を打ち出した。海全体ひいては地球規模での自然環境や生態に大きく関わるサンゴに注目。その後も海水温の上昇による白化やオニヒトデによる害、あるいは開発など常にダメージにさらされているサンゴだが、その都度しっかり復活してきてその生命力の強さに安堵したものだ。

サンゴキャンペーンを大々的に行なった2003年の記事

今年2018年は国際サンゴ礁年にあたることもあり、サンゴ礁を守っていこうという気運は、さらに高まっている。本誌でも2018年の1月号を皮切りに、毎号サンゴについての記事を掲載しているほか、各地でサンゴについてより深く学ぶための勉強会やセミナーが開催されたり、「未来に残したい海」プロジェクトin沖縄といったようなサンゴの移植植え付けなどの活動も頻繁に行なわれており、実際にそうした活動に参加するダイバーの数も確実に増えている。1人1人のそうした意識や行動がきっとこれからも沖縄の海を、サンゴ礁を守っていくことへつながっていくだろう。

2018年は国際サンゴ礁年。ポスターには沖縄出身の木版画家・名嘉睦念さんの作品が使われている

沖縄の島々の中でもいち早くダイバーの脚光を浴びたのがケラマ・座間味島だ。1960年代から舘石が通い続けただけでなく、スポットまでの近さや多種多様な生物、サンゴや砂地の美しさ、内海の穏やかさなど条件の揃った海は水中写真家たちの格好の撮影場所となり、多くのダイバーたちをひきつけてきた。

『マリンダイビング』では1971年に初めて紹介しているが、1978年(No.77)ですでに《民宿浜》(現在の《ダイブイン浜》)、《コーラルダイバーズ》の2軒のダイビングサービスが掲載されている。

《ダイブイン浜》の宮平安弘さんは、お父さんの代から民宿兼ダイビングサービスを引き継ぎ、舘石もそのガイドぶり、人柄に惚れ込んで彼のもとに通い続けた。今ではお子さんたちがガイドとして活躍し、親子3代で座間味の海を案内し続けている。

1977年に宮古島で初めてのダイビングサービスを開始したのは《24°NORTH》渡真利将博さん。宮古島のダイビングスポットを一から開拓していった。「当初は陸からエントリーするスポットから始めて、季節によって潜る場所を変えていき、徐々にスポットを増やしていったね。数年後にボートを手に入れてからは、下地島や伊良部島、八重干瀬などに簡単に行けるようになって、スポットの開拓も進んだよ。今潜っているようなところも大体その頃には網羅したかな」とまさに宮古島のダイビング・パイオニアのお言葉。 芸術的な地形スポットをはじめ、広大なサンゴ礁スポットなど魅力的な海に加えて、大型リゾートの登場や直行便の就航などで、ダイビングサービスの数は増え、沖縄を代表するダイビングエリアへと発展してきた。

八重山諸島の中心の島・石垣島は、「ダイブ&トラベル大賞」国内ダイビングエリア部門で、18年連続1位という驚異的な人気を誇っている。その人気を支えているのが高確率でマンタに会えるマンタスポットの存在だ。開拓をしたのが川平にある《ダイビングスクール海講座》の園田真さん。1980年代中盤から時間をかけて「川平石崎マンタスクランブル」のスポットを丹念に潜り込んで開拓。マンタに会える確率の高さ、しかも1尾だけでなく何尾も現れ、水深もさほど深くないため比較的初心者でも見られるとあって、八重山周辺のダイビングサービスはこぞってこのスポットに押し寄せ、ダイバーたちもマンタに会いに全国各地から石垣島を目指した。

その後園田さんをはじめとする川平のガイドたち(川平六人衆)を中心にマンタウオッチングのためのルールが作成され、さらには八重山ダイビング協会の設立など、石垣島のダイビング界の発展につながっていく礎が築かれていったのだ。

西表島といえばダイナミックなスポット・オガン(仲ノ神島)があまりにも有名だが、そんな西表島のダイビング開拓の担い手の1人が《ダイビングチームうなりざき》の吉坊こと仲里吉一さん。1977年当時は、《うなりざき荘》という名で民宿兼ダイビングサービスを開始(現在の《YANOダイビングサービス》の矢野さんや《Mr.サカナダイビングサービス》のMr.サカナこと笠井さんもスタッフだった)。 80年代半ばにはコンプレッサー搭載の大型クルーザーを導入し、一躍注目を浴びた。これにより西表島から約15km離れていたオガンにも、簡単にアクセスできるようになり、オガン人気もうなぎのぼりとなっていったのだ。