海のいきもの

第19回 イバラカンザシ~美形モデルの正体

海底を彩るイバラカンザシ。

咲き誇る花のような、あるいは樹木のような美しい姿、しかも動かないから水中写真のモデルにぴったり。

でも、その正体はいったい何だろう?

イバラカンザシの「個性」のワケ

タイ・タオ島で撮影されたイバラカンザシの群生。イシサンゴの上に咲く花のよう。熱帯のサンゴ礁では、こういった風景はよく見られるのだが、なんでオレンジや黄色、青に斑(まだら)に黒に白と色がいろいろ?

●海洋生物がカラフルなワケ:派手な色や模様を持つ理由はいくつか考えられる。例えば、猛毒を持つヒョウモンダコ(青い斑紋)や爬虫類のウミヘビ(黒白リング模様)などに見られる警告色。猛毒はないけど、「不味いから食べるな」アピールのウミウシも警告色っぽい。また、雌雄で模様が異なる種類ではオスのほうが華麗であることが多く、これはメスまたはライバルのオスへのアピールと思われる。ただし、これらのケースはいずれも同種内でのバリエーションは乏しく、種内変異が豊富であるイバラカンザシには当てはまらない。

●イバラカンザシの場合:そこで別の理由として、「捕食者の目をごまかしている」という説がある。「イバラカンザシとは青いもの」と認識した捕食者にとって、オレンジや黄色の個体は対象外となるはず。同様に「黄色」と認識している捕食者にとっては、青や斑などの個体は対象外。つまり、いろんな色や模様の個体がいるイバラカンザシという種類は、結果として全体に安全性が増すという理屈。これはカエルアンコウなどにも当てはまる。

横から見ればツリー、上から見れば人の顔

英語圏では“Christmas tree worm”と呼ばれているイバラカンザシ。横からのこの姿を見れば、確かにクリスマスツリーそっくりだ。worm(細長い虫)というのが気になるが、それはまたあとで説明します。

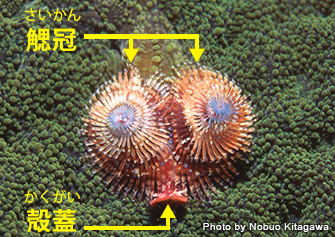

上から見ると印象はガラリと変わる。䚡冠(目玉に見える部分)はエラ。呼吸とプランクトンを捕食するための器官。イバラカンザシは危険を察知するとサッと䚡冠を引っ込めるのだが、そのときフタとなるのが殻蓋だ。

オスとメスがいます

花や樹木のように見えるイバラカンザシではあるが、このテの植物に見える海洋生物はたいてい動物。もちろんイバラカンザシも動物。䚡冠に引っかかったプランクトンを食べるし、こう見えてオスとメスだっているのだ。

䚡冠の先端部分から分泌されている帯状の物体。透明な粘液の中に茶色のブツブツが見えるのだが、これがイバラカンザシの卵であるらしい。つまり、これはメス!

産卵しているらしいメス(写真左上)の近くには、白い物体を放出している個体もいた。こちらは精子と思われるので、これはオス。いずれも撮影地はポナペ。

カンザシヤドカリとの微妙な関係

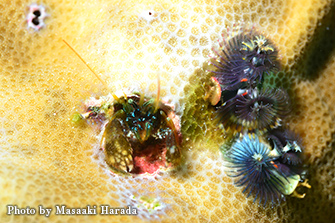

多くのヤドカリは巻貝の空き殻を背負っているが、カンザシヤドカリの仲間(中央)はイシサンゴ類の上に開いた穴に住んでいる。実はこの穴、ヤドカリが穿ったものではなく、イバラカンザシが入っていた跡。廃品利用なのだろうが、もしかすると着底した稚ヤドカリがイバラカンザシを襲ってモノにしちゃうのでは? などと物騒なことも頭を過ぎる。でもまぁ、カンザシヤドカリはプランクトン食性なので、これは単なる妄想でしょう。右に2個体いるイバラカンザシも、隣のヤドカリに襲われる心配はないのだろうということで一安心。

ゴカイやウミケムシと親戚です

「イバラカンザシは動物」ということまでは、多くのダイバーはご存じのことだろう。では「何の仲間か」となるとチト悩む。植物のような海洋動物といって、まず頭に浮かぶのはウミトサカやヤギ、イソバナだろう。これらはいずれも刺胞動物。あるいはウミシダ(棘皮動物)やホヤ(原索動物)を挙げる人もいるだろう。

●イバラカンザシは環形動物:イバラカンザシは上記のどれでもなく、環形動物というグループに属している。環形動物には陸上のミミズ(貧毛類)やヒル(ヒル類)がいるが、海の中では多毛類が幅をきかせている。馴染み深いものでは釣り餌にするゴカイやイソメで、英名“Christmas tree worm”の“worm”そのものだ。さらに細分すると、イバラカンザシは「環形動物門-多毛綱-ケヤリムシ目-カンザシゴカイ科」に属している。

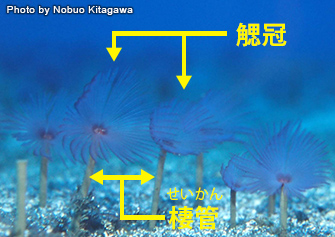

●どのへんがゴカイ?:というわけで、クビフリケヤリで説明してみる。写真はやや深い砂地に群生する種類で、花のような䚡冠を持つことはイバラカンザシと同じ。違うのは棒状の棲管が見えるところ。イバラカンザシでは、イシサンゴ群体の内部に埋まっている部分だ。この管から引き出すと、ゴカイのような「本体」が出てくる。イバラカンザシでは通常見えないだけなのだ。

●ウミケムシも親戚:写真は見るからに「危険な生物」っぽいウミケムシ(そのイメージ通りに毒毛がある)。これも環形動物-多毛類の仲間で、見た目はかなり異なるけれどイバラカンザシの親戚だ。これを細長くしたようなものがイバラカンザシの棲管の中に入っているはず。ホントはゴカイやイソメの写真を紹介したかったのだが、なかったので代用ですいません。

口直しにケヤリムシの仲間たち

ウミケムシの画像が最後では後味悪いので、口直しに世界の海で撮影された艶やかなお仲間をどうぞ。

●オオナガレカンザシ:南日本などでも見られる大型のケヤリムシで、䚡冠は6~7cmにもなる。白い䚡冠と内側の赤い部分の対比が鮮やか。殻蓋がないことも特徴。

●英名“Social feather duster”:バハマ諸島やケイマン諸島などカリブ海に生息する、群体性のケヤリムシ。種内で色彩変異があり、白や斑模様などもある。

●オオシライトゴカイ:群体性のカンザシゴカイの仲間。多数の棲管が集まっている様子は、一見サンゴ群体のようにも見える。西部太平洋で広く見られるようだ。

●イバラカンザシの仲間:カンザシゴカイ科は日本だけでも軽く60種を超え、世界にはきっと何百種類もいるのでしょう。写真はアンダマン海で撮影。

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!