海のいきもの

第24回 こんなところに「ニセ目玉」

生き物にとって眼は大変重要な器官であるらしく、

昆虫や鳥類では威嚇や警告、

あるいは自己PRのための目玉模様がいろいろある。

海の中ではどうだろう?

ホントに眼を模しているのか、あるいはダイバーの錯覚や勘違い? ●構成・文/山本真紀

海底で笑うウルトラマンたち

“ウルトラマンボヤ”などの愛称で知られるホヤの仲間。「顔」の直径は0.5~1cmくらいで、フォト派にとっては確実に撮れて、そこそこ「絵」となり、仲間に見せれば笑いも取れて大満足という素晴らしい生き物だ。目玉のように見える白い部分は単なる模様であるらしい。「ひたい」の穴は出水孔、口に見える部分は入水孔。「口」から海水を吸い込んで、有機物などを濾し取ってから「ひたい」の穴から吐き出している。●撮影/インドネシア・レンベ

◆セブン?:“ウルトラマンボヤ”という愛称は楽しいが、ウルトラマンの額にはこんなビンディみたいなモノはない。口だって真一文字に閉じられている。ウルトラマンらしい部分は大きな「目玉」の模様だけで、このホヤの「顔」はむしろウルトラセブンではないのか? なんて突っ込みは野暮ですね。セブンにしてもアイスラッガーがないわけだし。

◆その正体:ある学名を添えて掲載している海外の図鑑はあるけれど、ホントにその種かどうかよくわからないので、ここでは「群体性のホヤの仲間」、あるいはヘンゲボヤ科の仲間らしいということで。 “ウルトラマンボヤ”というニックネームを使えば、日本人ダイバーの間では十分に理解し合えるので、学名を持ち出すまでもないでしょう。

◆見られる海:沖縄付近からインドネシア、フィリピン、GBR、ニューカレドニアなど西部太平洋の熱帯・亜熱帯。

サンゴの上からアッカンベー

幼いときだけニセ目玉があります

眼にそっくりな丸っこい斑紋を持つ魚がいる。これを眼状斑といい、敵の攻撃をそちらに引きつけ重要器官である眼を守るためのものであるようだ。特に体の後半にある場合は、顔の位置まであざむくことができ、進行方向を勘違いさせるという効果も期待できる。というわけで、か弱い幼魚のときだけニセ目玉を持つ魚を紹介。

バーチークダムゼルフィッシュ(英名)

成魚の「ほほ」にある縞模様が英名の由来。中・西部太平洋のサンゴ礁で見られるスズメダイの仲間で、幼魚のときだけ背ビレに目玉模様がある。成長すると10cm前後となる。●撮影/2点ともフィリピン

カンムリベラ

背ビレにある2つの大きな眼状斑で敵の注意を引きつけ、さらに眼の周囲にサイズのそろった水玉模様を散りばめることで本来の眼を隠している(らしい)。成長すると40cmを超える大型ベラ。●撮影/2点とも沖縄

この目玉模様が名前の由来

マトウダイ

体側のド真ん中にある黒点を弓道の的に見立てて「的鯛」と名付けられた(顔が長いことから「馬頭鯛」という説もある)。この黒点は通常は薄く(消失していることも)、ダイバーが近寄ると濃くなるため何らかの威嚇や防衛行為であるらしい。●撮影/西伊豆・田子

“カニハゼ”(通称)

背ビレにある2つの眼状斑がカニの目玉に見えるということで、通称“カニハゼ”(標準和名はない)。英語圏ではTwinspot goby、Crab-eyed gobyなどと呼ばれている。大きさ7~8cm。●撮影/フィリピン・ボホール

フォーアイバタフライフィッシュ(英名)

カリブ海に生息するチョウチョウウオの仲間。体後半にある眼状斑は幼魚のときからあり、成魚になっても明瞭のままだ。本物の眼も入れれば、合計4つという計算。大きさ10cm前後。●撮影/ケイマン諸島

目玉じゃないよ、じゃあ何だ?

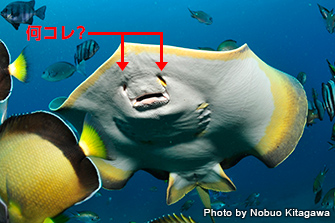

エイの腹部

エイを腹部から見るとヒトの顔に見えることは昔からよく知られており、「人魚の標本」とされるものの中には、しばしばエイの仲間を利用したものがある。口に見える部分は本物の口だが、アバラっぽく見える部分は5対の䚡孔で、エイ・サメの仲間に特徴的な器官だ。で、眼の部分は何かと言えば、これは鼻の穴。本物の眼は、背中側に付いている。●撮影/房総半島・伊戸

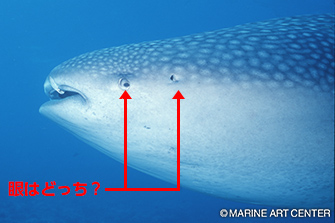

ジンベエは四つ目?

ジンベエザメを横からよ~く見ると、眼の後ろに小さな孔が開いていることがわかる。これは噴水孔というエイ・サメに特有の器官で、海底生活をする種類ではよく発達しており、アカエイ(左上)を背中から見ると眼の後ろに大きな孔がボッコリと開いている。遊泳性のジンベエザメでは痕跡程度だが、本来の眼も小さいので四つ目に見えないこともない。●撮影/モルディブ

GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!

GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!