- ホーム

- 水中写真

- 海のいきもの ソックリさんの見分け方

- ミノカサゴ編

第3回 ミノカサゴ編

「きれいなバラにはトゲがある」とよく言われるが、その海版といえるのがミノカサゴの仲間たち。

さて、どんな種類がいるのだろうか?

ミノカサゴってどんな魚?

大きな胸ビレが特徴で、カサゴ目フサカサゴ科ミノカサゴ亜科に分類される。日本では5属12種が分布。大きさはミノカサゴやハナミノカサゴでは20~30cmとなり、シマヒメヤマノカミなどは10cm程度。大きな胸ビレがライオンのたてがみにも似て、英語圏では一般にLionfishと呼ばれている。

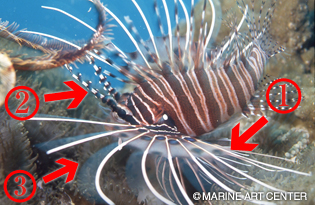

① 大きな胸ビレ

「膜」の模様やヒレのトゲの色は種類を識別する特徴にもなる。ミノカサゴなどでは胸ビレを広げて、小魚を追い込むような動きも観察される。

② 意外と大きな口

きれいな姿に似合わず、小魚を丸のみする魚食魚。小魚を狙っているのか、岩礁やサンゴの根の周辺をうろつく姿がよく見られる。

③ きれいなヒレには猛毒あり

トゲトゲした美しいヒレには、非常に強い毒棘があり刺されると激痛が走り、吐き気や呼吸困難などを起こすことがある。動きはゆったり優雅なミノカサゴだが、うっかり触れないように注意!

![]() もし刺されたら!

もし刺されたら!

あわてずに速やかにエグジット。タンパク毒なので、応急処置としては火傷しない程度の熱い湯(50度前後)に浸けるとよい。もし症状が軽くても、念のため病院またはドクターに連絡しよう。

ただミノ or ハナミノ?

ダイバーが最もよく見かける基本の2種類は、形容詞の付かないミノカサゴとハナミノカサゴ。

ソックリだけれど、ポイントをつかむと比較的簡単に見分けられる。

ミノカサゴ

①尾ビレにはっきりした斑紋がない

②やや温帯性で、開けた砂地を好む

伊豆半島など南日本でも普通に見られる。水中写真のモデルにオススメ。ウロコが1枚ずつはっきり目立つ、下アゴの腹面に茶色の縞模様がない、胸ビレ軟条が12~13本という点でもハナミノカサゴと見分けられる。

●分布:南北北海道以南、南日本、伊豆・小笠原諸島、琉球列島;朝鮮半島、中国

ハナミノカサゴ

①尾ビレに細かい暗色斑がある

②熱帯性で、岩礁やサンゴ礁を好む

赤味や強い個体や黒っぽいものなど色彩変異がある。側線部に白点があることが多い、下アゴの腹面に茶色の縞模様がある、胸ビレ軟条が14~15本という点でもミノカサゴと見分けられる。

●分布:南日本の太平洋岸、伊豆・小笠原諸島、琉球列島;東部インド洋~中・西部太平洋の熱帯域

ネッタイ or キリン?

サンゴ礁の海では、基本の2種にプラスしてこんなミノカサゴの仲間も登場。

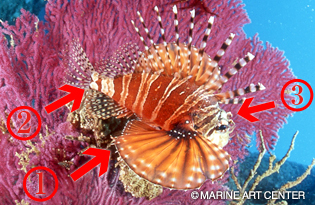

ネッタイミノカサゴ

①胸ビレの「膜」が先端まで伸びず、青や黒の斑紋がある

②眼上の皮弁は長く、縞模様がある

③胸ビレの軟条が白色または赤色

胸ビレの「膜」(①)に斑紋がないキミオコゼ、胸ビレの軟条(③)が赤系統の縞模様となるイトヒキミノカサゴなどよく似た種類がいる。

●分布:南日本の太平洋岸、伊豆・小笠原諸島、琉球列島;インド-太平洋

キリンミノ

①胸ビレの「膜」に切れ込みがない(成魚)

②尾の付け根に「T字」状の模様

③眼上の皮弁は長い(写真の個体は短くなっている)

ウチワのような胸ビレのため、ミノカサゴやハナミノ、ネッタイミノと見間違えることはない。が、幼魚のうちは切れ込みがあるので注意。

●分布:南日本の太平洋岸、伊豆・小笠原諸島、琉球列島;インド-太平洋

そのほかいろいろミノカサゴ

他にもこんなにいっぱい。いずれも胸ビレの「膜」に切れ込みはほとんどないので、ミノカサゴやハナミノカサゴとは簡単に区別できる。

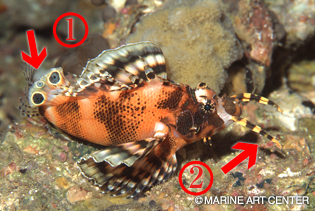

エボシカサゴ

①頭部に板状の突起

エボシカサゴの仲間(Ebosia)は世界に2種のみで、もう1種はインド洋に生息。頭部の突起は小さくても板状で、大きなものは烏帽子のように見えることが由来。

●分布:本州中部以南~南シナ海

ヒレボシミノカサゴ

①背ビレに2個の黒斑(たまに3個)

②上アゴに長い皮弁

威嚇なのか、ニセの目玉(背ビレの黒斑)を目立たせるように動かすという。

●分布:八丈島、紀伊半島、琉球列島;インド-太平洋

シマヒメヤマノカミ

①胸ビレに横縞があり、その中に黒点の列がある

浅い砂泥底、サンゴ礁の岩礁で見られる。

●分布:南日本の太平洋岸、伊豆大島、琉球列島;インド-太平洋

ヒメヤマノカミ

①胸ビレに黒点の列はない

水深10~200mの砂底、砂泥底に生息する。

●分布:南日本の太平洋岸;西部太平洋の熱帯域

セトミノカサゴ

①尾ビレ上端から軟条が1~2本伸びる(成魚)

浅い砂泥の海底を好み、大きな胸ビレに走る青いストライプが美しい。尾ビレ後端は断ち切られたような形をしている。

●分布:南日本の太平洋岸;インド-西太平洋

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!