- ホーム

- 水中写真

- 海のいきもの ソックリさんの見分け方

- 銀色回遊魚~大型アジ編 Sea Silver

第2回 銀色回遊魚~大型アジ編

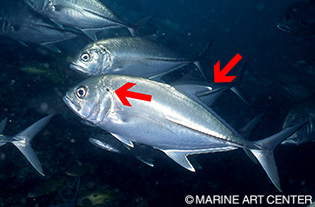

群れをなして泳ぎ回る銀色回遊魚はダイバーの人気者。といっても、その中にはバラクーダ系やタカサゴ系などいろいろなグループが混じっているので、今回は大型のアジ科に注目。ダイバーがよく見る種類をピックアップして紹介します。

ブリ or ヒラマサ!?

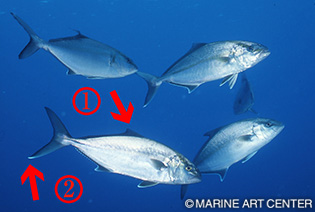

近場の海で出会う銀色回遊魚といえばブリ! しかし、実はヒラマサというソックリさんがいて、正直なところ写真や静止画像だけでは断定しづらい。一応、目視による違いは下表の通りなのだが、どれもこれも決定打とは言いづらい。例えば、上の群れはヒラマサっぽく見えるのだが、腹ビレを広げた個体(右下)はどうやらブリらしいというのだ。ただ、ヒラマサはブリよりやや温かい水温を好むようなので、伊豆半島などで出会う群れはたいていブリらしい。

また、出世魚であるブリは、成長段階によって呼び名が変わる。

●関東の一例:ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ

●関西の一例:ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ

ガイドさんに「今日はイナダ狙い」「ワラサがいたね」と言われたら、それはブリの若魚のこと。また、上記以外にも地方名は多く、さらに流れ藻に付くブリの幼魚は「モジャコ」などとも呼ばれる。ブリは別名が多いのでご注意!

ブリとヒラマサの形態比較

| 体形 | 腹ビレと尾ビレ | 胸ビレ | 上顎の後端上部 | |

| ブリ | 太く短く、体に厚みがある | 黒ずむ | 腹ビレとほぼ同長 | 角張る |

| ヒラマサ | 細長く、体に厚みがない | 黄色みが強い | 腹ビレより短い | 丸い |

ブリ

沿岸性の回遊魚で、体側に黄色の縦帯がある。成長すると1mに達するが、ダイビングで出会うものは40~70cmほどの若い群れが多く、イナダやワラサなどと呼ばれる。

●分布:琉球列島を除く日本全域;朝鮮半島、中国、ハワイ諸島

ヒラマサ

ブリとよく似ているが、ダイバーが出会う機会は少ない。体側の黄色縦帯はブリより明瞭な印象。また、やや温暖な海を好む。

●分布:北海道以南~琉球列島。まれに日本海沿岸;西部大西洋を除く全世界の温・熱帯域

カンパチ or ヒレナガカンパチ?

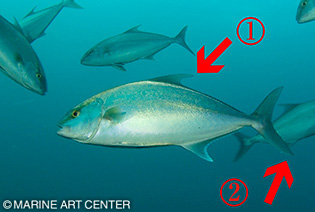

どちらも目を通って後頭部に至る斜めのラインが特徴。カンパチは漢字で「間八」「勘八」と書き、前から見るとこのラインが「八」の字に見えることから名前が付いた。右の写真の個体はヒレナガカンパチ。

カンパチ

成長すると1.5mになる大型魚だが、ダイバーがよく見るのは50~70cmクラス。ヒレナガカンパチより全体にスマートな印象のことが多い。

①背ビレや尻ビレの先端:鎌状にならない

②尾ビレ(下葉)先端:ポチッと白い

●分布:南日本、琉球列島;東部太平洋を除く全世界の温・熱帯域

ヒレナガカンパチ

成長すると1mに達する。やや南方系で、南の海の方が出会う機会が多い。カンパチよりずんぐりした印象の体形。ただし個体差もあるので注意。

①背ビレや尻ビレの先端:鎌状に伸びる

②尾ビレ(下葉)先端:白くない

●分布:南日本の太平洋岸、琉球列島;全世界の温・熱帯域

そのほか有名どころ

大型アジ科にはこのほかクロヒラアジ、カイワリ、オニヒラアジなどいろいろおりますが、代表して馴染み深い4種を紹介。

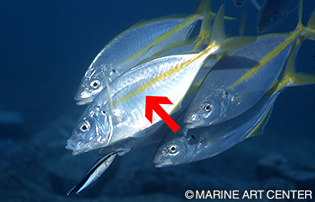

シマアジ

体の真ん中に黄色のラインが1本あることが特徴。若魚や内湾や砂地の海底で差中に潜む小動物を探す姿などを見かける。写真はホンソメワケベラに体を掃除してもらっているところ。大きさ50~100cm。

●分布:南日本の太平洋岸、琉球列島;東部太平洋を除く全世界の温・熱帯域

ロウニンアジ

アジ科の中でも体高が高く、額が突出していることが特徴。若魚のときは群れるが、1mほどに成長した成魚は単独で悠々と泳ぐ。カッポレという大型アジと似ているが、カッポレは角ヒレが鎌状に伸び、アジ科の特徴でもある稜鱗(ぜいご)がロウニンアジ以上によく目立つ。

●分布:南日本、琉球列島;インド-太平洋

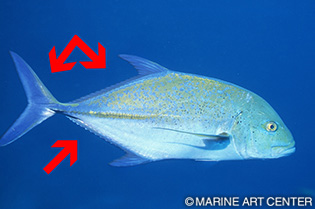

カスミアジ

各ヒレや体の周囲が青い蛍光色を帯びることが特徴。サンゴ礁のリーフエッジなどを軽快に泳ぎ回り、小さな群れをつくって小魚や小動物を狙う姿を見かけることも。大きさ40~80cm。

●分布:南日本の太平洋岸;インド-汎太平洋

ギンガメアジ

背ビレ先端がポチッと白いこと、目の斜め後ろに黒点があることが特徴。成魚は潮通しのいいリーフエッジ、若魚は内湾などで大きな群れをつくることが知られ、ダイバーが最もよく見かける人気の銀色回遊魚だろう。

●分布:南日本の太平洋岸、琉球列島;インド-汎太平洋

もしかして仲間外れ?

名前を見ればアジ科でないことは明白なのだが、ついブリやカンパチ、ギンガメアジなどと同じグループと勘違いしやすのがコレです。

イソマグロ

サバ科に属し、大きさ1mに達する大型回遊魚。小笠原では初夏から秋にかけて100尾以上の群れが見られることで知られる。胸ビレを広げ、表層を滑空するように泳ぐ姿は荘厳。ダイバーが出会う可能性があるサバ科魚類には、スマやカマスサワラなどもいる。

●分布:南日本の太平洋岸、伊豆・小笠原諸島、琉球列島;インド-太平洋

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!