- ホーム

- 水中写真

- 海のいきもの ソックリさんの見分け方

- ウミガメ Sea Turtle

海のいきもの ソックリさんの見分け方

第1回 ウミガメ Sea Turtle

パッと見た目はよく似ているけれど、実は違う海の生き物たち。

1グループに的を絞って、見分け方を教えます。

ウミガメはこんな生き物だ!

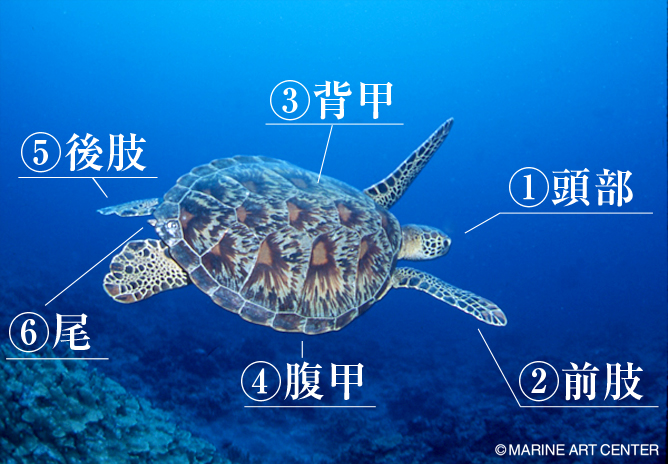

①頭部

他のカメのように甲羅の中には引っ込められない。口は大きく、歯はないが、かたいクチバシ状になっている。頭部の大きさや形は、種類を見極めるときの重要ポイント。

②前肢

長く大きなヒレとなっており、推進力を得るためのオールとして使われる。骨格を見ると5本指であることがわかり、外に露出したツメもある(成熟したオスでは特に発達)。

③背甲

体を守るかたい甲羅はカメ類の大きな特徴。発生学的には肋骨が進化したもので、一枚板ではなく小さな「板」が何枚も組み合わさっている。これらの「板」の形や配列は種の識別に重要な形質(でも、わかりにくいのでダイバーは「頭」に注目!)。

④腹甲

腹部も丈夫な甲羅となっており、背側に較べて色が明るい。このパターンは表層・中層に暮らす魚類にもよく見られ、光を反射することで明るい水面に溶け込み、カムフラージュするための配色。

⑤後肢

前肢同様オール状だが、主に舵の役割をするため短く幅広となっている。骨格を見ると、前肢同様きちんと5本の指がある。

⑥尾

若い個体やメスの尾は短く、ほとんどないようにも見える。成熟したオスは太く長い尾をもち、交尾のときペニスとして利用される。

恐竜時代から海に生息

カメの仲間は約2億5000年前(中生代三畳紀)、陸上に登場。その後、アンモナイトや恐竜がたくさん暮らしていた約1億年前(中生代白亜紀)に海で暮すウミガメがいたことがわかっている。アーケロンという大型種もいた(甲長3〜4m)。

海に暮す爬虫類

ウミガメはワニやヘビと同じ爬虫類の仲間。分類学的には脊椎動物門-爬虫綱-カメ目-ウミガメ上科に属する。甲羅がよく発達したウミガメ科と甲羅が未発達でヒフに覆われるオサガメ科の2グループに分けられる。ダイバーが出会うのはほとんどがウミガメ科。

ウミガメの種類

ウミガメ科

ダイバーがよく出会うアカウミガメ、アオウミガメ、タイマイの3種は下記[ダイバーが出会う3大ウミガメ]へ。

クロウミガメ:東部太平洋に生息。アオウミガメとよく似ており、同種または亜種とすることもある。

ヒラタウミガメ:オーストラリア北部に生息。日本では観察例はない。

ヒメウミガメ:世界中の熱帯・温帯海域に生息するが、日本では稀。ウミガメの中では最小(甲長50〜60cm)。オリーブヒメウミガメと呼ばれることもある。

ケンプヒメウミガメ:メキシコ湾に生息。日本での観察例はない。

オサガメ科

オサガメ:寒帯から熱帯まで世界中の外洋に生息。甲羅は薄い皮膚で覆われ、未発達。7本のキール状の隆起はあるが、ウミガメ科のような固い鱗板はまったくない。最大甲長2m近くとなり、ウミガメを含む現生カメ類の中で最大種。

ビーチが故郷

睡眠も摂餌も交尾も海中で行なうウミガメだが、産卵のときは必ず陸に上がる。メスは砂浜に穴を掘って産卵し、卵は太陽や地熱に温められ成長する。そのため、ウミガメの保護は産卵地の保護が最優先事項だろう。砂浜の保全だけではなく、光害や騒音に対する対処も重要。日本ではアカ、アオ、タイマイが産卵上陸する。

ダイバーが出会う3大ウミガメ

アオウミガメ

①やさしい顔つき

②目と目の間に2枚の長い額板

③甲羅の色は青緑や褐色など様々

●英名:Green turtle

●分布:太平洋、大西洋、インド洋の熱帯〜温帯の海域。日本近海でもよく見られ、屋久島以南の南西諸島と小笠原諸島は一大産卵地。

●大きさ: 70〜100cm

伊豆諸島・小笠原諸島では近年特に増えており、伊豆半島でもしばしば目撃されるようになっている。海藻を食べるベジタリアンだが、クラゲやトサカの仲間を食べているところもよく目撃される。和名・英名ともに、名前の由来は脂肪が青緑色であることから。

タイマイ

①尖ったクチバシ

②目と目の間に4つの小さな額板

③甲羅のふちがギザギザ

●英名:Hawksbill turtle

●分布:太平洋、大西洋、インド洋の熱帯・亜熱帯の海域。日本では沖縄方面で見られる。日本の産卵地は主に沖縄。

●大きさ:70〜90cm

3種の中で最も熱帯性でダイバーが会う機会が多い。主食はガレキサンゴや岩などに生えたカイメン。海底にどっかり居座って食事するシーンがよく見られる。クラゲも食べる。アオウミガメより加工しやすいため、「べっこう」の材料として珍重された(現在は保護)

アカウミガメ

①大きな頭部

②目の目の間の額板は5枚

③ずんぐりした体

●英名:Loggerhead turtle

●分布:太平洋、大西洋、インド洋の温帯から熱帯の海域だが、どちらかといえば温帯性。分布は赤道で分断され、日本は北太平洋の一大&ほとんど唯一の産卵地。

●大きさ:70〜100cm

3種の中で最もダイバーと出会う機会が少ない。貝類や甲殻類などの小動物を食べる。日本沿岸で生まれた個体は太平洋を横断してメキシコやアメリカ沿岸に回遊し、そこである程度成長してから再び日本近海に戻り、繁殖することが知られている。

ウオッチングのチャンスあり

食事中のタイマイ

尖ったクチバシを器用に使って、ガレキサンゴや岩の隙間に生えているカイメンを食べているところ。ダイビング中でもよく遭遇するシーンで、驚かさなければかなり近寄れる。しかし、海にはもっとおいしいものがあるのに、なんでカイメン好き?

人魚の「正体」?

呼吸のため水面に上がってきたウミガメ。一瞬ヒトの頭のようにも見え、人魚や海坊主のモデルのひとつと考えられている。人魚にはジュゴンやマナティだけではなく、アザラシやアシカ、なんとリュウグウノツカイまで実に様々なモデルがいるのだ。

お天道様の言う通り

ワニとカメの仲間の多くは、卵の時期の温度で性別が決まる。ウミガメも同様で、雌雄が1:1となる温度は29度付近(低温でオス、高温でメスの率が上がる)。実際、渥美半島では冷夏の1993年、生まれた子ガメはすべてオス、猛暑の1994年はすべてメスだった。

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!