第9回 ハゼとテッポウエビの共生

海の世界は「共生」というライフスタイルがあちこちで見られる。

「共生」とは、まったく異なる種類の生き物同士が助け合って暮らしているライフスタイルのことで、

最も有名なものは「クマノミとイソギンチャク」という関係だろう。

今回は、伊豆でも沖縄でも世界のサンゴ礁でもどこでも見られるハゼとテッポウエビの共生をご覧あれ!

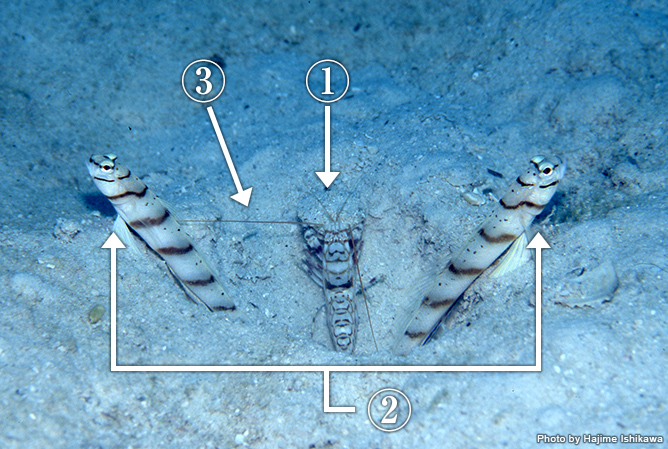

ハゼとテッポウエビの役割分担

真っ白な砂地の海底、内湾の一見濁った砂泥の海底、ドロップオフの砂溜まりなどなど、砂地さえあればたいてい見られるのが「ハゼとテッポウエビの共生」だ。どんな具合に助け合っているかというと・・・・。

①テッポウエビは営繕担当

テッポウエビの仲間はハサミ脚がとても大きい。これを使って大きな音を発する種類がいるため「鉄砲エビ」というのだが、ハゼと共生するタイプのテッポウエビは、この大きなハサミ脚を穴掘り&砂や泥の運搬に大いに活用する。巣穴の製作や修理、保全を担当するわけだ。写真のテッポウエビはちょうど砂を運び出してきたところ。

②ハゼは見張り役

たいてい巣穴の中で熱心に作業をしているせいか、テッポウエビは目があまりよくないらしい。そこで、周囲に不審なもの・危険な生物はいないかどうかワッチをするのがハゼ。近寄るダイバーを察知すると瞬時に巣穴に逃げ込む行動からも優秀な歩哨であることがよくわかる。

③テッポウエビの命綱

しかし、テッポウエビは「敵、来襲!」の警告をどうやってハゼから受け取るのだろう? そこで注目すべきは、テッポウエビの長い触角だ。巣穴の外に出てくるとき、その長い触角は必ずハゼの体のどこかに触れており、「危険!」「逃げろ!」といった警告は触角を通じてハゼからテッポウエビに伝えられるのだ。

さらに助け合っております!

ニチリンダテハゼをクリーニングしているように見えるテッポウエビの仲間

「テッポウエビが巣穴をつくってハゼが見張り役」という単純明快な共生関係。しかし、両者にはさらなる助け合いが観察されている。なんと、テッポウエビがハゼをクリーニングするという! 最初は飼育下での観察であったが、その後はフィールドでも同じ行動が確認された。

それだけではなく、ハゼの排泄物をテッポウエビがエサとして利用したり、ハゼが藻類の切れ端(テッポウエビのエサとなる)を巣穴に運ぶという行動も観察されている。巣穴からほとんど離れられないテッポウエビにとって、大変ありがたいことだろう。

間違い探し~エビは何匹?~

ギンガハゼとニシキテッポウエビが仲良く巣穴から顔を出しているシーン。でも、よ~く見ると、何かが違う?

見張り中のハゼの脇から、ひょっこり顔を出したテッポウエビ(長い触角がハゼの背ビレに触れていることにも注目ですよ)。カメラマンの「撮ってやる」オーラ(殺気ともいう)を感じたのか、すぐに引っ込んでしまった。

しばらく待つと、また顔をのぞかせた(長い触角は今度はハゼの腹部に触れている)。あれ、でも何か違う・・・・おぉ、ハサミ脚の大きさだ! そう、テッポウエビは2匹いるのだ。たぶん左の写真がオスで、こちらがメス。

やっぱり相性があるのかも?

ヤシャハゼとコトブキテッポウエビ

沖縄をはじめ西部太平洋に広く見られるヤシャハゼと、紅白模様がおめでたいコトブキテッポウエビは、美形同士の組み合わせで大変人気。沖縄などでも見られる。

ヒレナガネジリンボウと寿さん

これまたフォト派に人気の美形の組み合わせ。季節来遊生物として、伊豆半島でも見られることがあるので、これからの季節は狙い所。砂地をよ~く探してみよう。

オドリハゼとブトウテッポウエビ

浅いサンゴ礁や内湾で見られる組み合わせ。まさに今、テッポウエビがブルドーザーよろしく穴から砂を押し出してきたところ。オドリハゼの「踊り」もみどころ。

共生関係を結ぶハゼとテッポウエビは、それぞれに大変種類が多いうえ、どちらも未だに新種がポンポン出てきそうなグループだ。それでも、ダイバーがよく見るハゼとテッポウエビの組み合わせを眺めていると、どうやら相性というか好みというか(あるいは好き嫌いが激しいというか)、特定の種類同士の組み合わせがよく見られる。例えば、ここに紹介する3つの組み合わせだ。

え!? 禁断のカップルか?

ハゼとテッポウエビの共生では、ハゼのペア&テッポウエビのペアが同じ巣穴で生活していると考えられる。

が、しかし! 下記のハゼの組み合わせは、なんだかどうも違う種類のように見えない? まさかの禁断愛?

同じ種類です

ご安心を。これは同じギンガハゼで、インド-西太平洋に広く見られる種類。黄色タイプと褐色タイプがあり、たまにこんなペアも。黄色タイプのほうは、昔は別種と勘違いされ「コガネハゼ」と呼ばれていたこともある。

違う種類です

ヒレナガネジリンボウとヤシャハゼという異種カップルは、なぜかときどき観察される。どちらも同じネジリンボウ属であり、巣穴の上をホバリングする習性があり、背ビレが伸長するという共通点は多い。が、理由は謎。

モルディブで会いましょう!

トールフィンシュリンプゴビー

モルディブとセイシェルで観察される共生ハゼで、インド洋の固有種。しかし、何やら大変神経質らしく、見るのも撮るのもけっこう大変。テッポウエビとのツーショットはさらに難しい。モルディブに行く方は挑戦!

オーロラシュリンプゴビー

ピンクバーシュリンプゴビーとも呼ばれ、モルディブやアンダマン海、東アフリカ沿岸などで見られる。尾ビレの紅点もきれいだし、ぜひ全身を拝みたい。美形のコトブキテッポウエビと共生することが多いようだ。

ドラキュラシュリンプゴビー

成長すると黒帯の間にある細い赤帯がさらに色濃くなり、さらに成長すると今は黒帯に見える部分も赤っぽく変化するという。静かに行動すれば近くまで寄れるし、相棒はコトブキテッポウエビと水中モデルにぴったり。

インド洋の宝石とも呼ばれるモルディブ諸島は、素敵なリゾートと素晴らしい海で世界中のダイバーに人気の海。そんなモルディブガイドの決定版、『楽園モルディブ2016』が今年も7月22日に発売予定。それを記念して、モルディブで人気の共生ハゼ・トリオを紹介します。

そのほか人気どころ

2003年に発売された『ハゼガイドブック』によると、「ハゼとテッポウエビの共生」は、68種のハゼと20種以上のテッポウエビで観察されているという。それから12年も経った現在、その種数はもっと多くなっているに違いない。

そんなわけで、ここで紹介できたのはほんの一部。最後にあと4種だけ紹介してオシマイ。

ヤマブキハゼ

和名の通り、山吹色の斑点がきれいな種類。イマイチ人気がないようだが、もっと撮ってあげてもいいのにと思ったもので勝手に紹介。インド-太平洋に広く分布。

ホタテツノハゼ

大きく広げた第1背ビレがまるで帆のように見えることから和名が付いた。これまた美形のコトブキテッポウエビと共生していることが多く、一緒に撮れたら素敵だ。

ネジリンボウ

写真はまだ若魚。ネジリンボウの仲間には、ヒレナガネジリンボウやキツネメネジリンボウなど人気どころが多い。写真で一緒にいるのはコトブキテッポウエビ。

ヤノダテハゼ

日本では稀種だが、和名にも学名(Amblyeleotris yanoi)にも、「ヤノ」という日本人名が入っている。西表島の矢野維幾さんへの献名だ。尾ビレの美しさに注目!

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!

マスクストラップカバーとピップエレキバン足裏バンドをプレゼント!