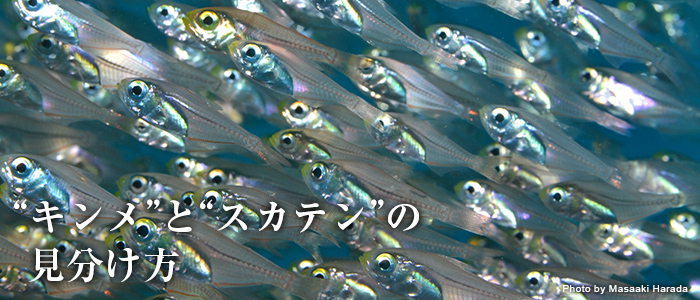

第15回 海のいきもの “キンメ”と“スカテン”の見分け方

キンメモドキとスカシテンジクダイは、どちらもサンゴの根やイソバナの周辺で大きな群れをつくっている小さな魚。

全体がまるでひとつの生き物のように動くその群れは、ダイナミックで躍動的で美しく、いつまで眺めていても見飽きない。水中写真のモデルにもぴったり!

今回はそんな“キンメ”と“スカテン”をクローズアップ。

キンメモドキとスカシテンジクダイ

青く澄んだ無重量空間、岩肌には色鮮やかなトゲトサカやカイメンやヤギがびっしりと付いて、太陽の光を浴びた小魚たちがキラキラと舞っている。これはコモド島の海中風景。こんなシーンを目の当たりにできるからダイビングはやめられない。ところで、この小魚たちはいったい何者かといえば、主に2種類。黄色っぽいほうがキンメモドキで、スケルトンというか白っぽいのがスカシテンジクダイだ。(ちらほらとハナダイの仲間もいる。右上の大きくて赤い魚はユカタハタ)。

【キンメモドキ】

ハタンポ科。暖かい海に広く生息し、沖縄では春から夏にかけて大きな群れをつくる。統制のとれたなめらかな動きで、群れ全体がまるでひとつの生き物のように見える。分布はインド-太平洋(日本では南日本の太平洋岸、琉球列島)。

【スカシテンジクダイ】

テンジクダイ科。体は透明で、クローズアップすると骨も透けて見える(光の加減によっては白っぽく見える)。分布はインド-太平洋(日本では南日本の太平洋岸、琉球列島、小笠原諸島)。

この写真からもわかるように、キンメモドキとスカシテンジクダイはどちらも同じくらいのサイズ(2~5cm)、同じような場所を好み(サンゴの根、イソバナの周辺など)、同じような群れをつくるため、ときに混同される。「そんなことあるか! キンメ”は暖色で、“スカテン”は透明。一目瞭然じゃないか」という声も聞こえてくるので、次にいきましょう。

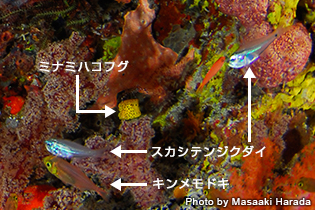

シースルーのキンメモドキ?

この2点はどちらもキンメモドキ。どうです、かなり違うでしょう。

●写真左:いかにもキンメモドキらしい、黄味を帯びた赤色ボディ。これなら遠目でもキンメモドキとわかる。

●写真右:スケルトンのボディは、一瞬「もしかしてスカシテンジクダイ?」と迷ってしまう。けれどコレもキンメモドキ。どこでわかるかといえば、まず丸みを帯びた体で眼が大きいというハタンポ科の特徴。けれど、これは魚を見慣れていないとわかりづらい。そこで注目するのは次の2つの特徴。

①吻(口元あたり)の先端が黄色い。

②尾柄部(尾の付け根あたり)に黒点がない。

この2点が確認できれば、これは“スカテン”ではなく“キンメ”とわかる。透明っぽい群れでも、キンメモドキの場合は吻端に黄味が残っているのだ。

テンジクダイ科の特徴

これはネンブツダイの群れ(中央の赤い魚はハナダイの仲間で今回は関係なし)。ネンブツダイとは新年から縁起が良いのか悪いのか悩みどころの名前で、「テンジクダイ」とは付いてないけれどスカシテンジクダイと同じテンジクダイ科。スカシテンジクダイの良い写真例がなかったので代理ですいません。

●写真左:ネンブツダイもスカシテンジクダイと同様に群れをつくり、南日本では初夏にオスがマウスブリーディング(口内保育)するシーンが見られることでもお馴染みさん。

●写真右:1尾だけクローズアップ! するとスカシテンジクダイ科の特徴が見えてきた。すなわち、

①背ビレは2つ。

背中に2つある透明な三角形、それが背ビレ。もちろん閉じていることも多いし、サイズが小さいので水中では見分けづらい。でも、画像に残せばこうして見事に開いた背ビレを確認できることもある。

また、スカシテンジクダイや写真のネンブツダイ、伊豆でよく見られるオオスジイシモチやコスジイシモチなどでは、

②尾柄部(尾の付け根あたり)に黒点がある。

ということも挙げられる。ただし、スカシテンジクダイの場合は黒点がない(薄い)ということもあるので、1尾だけではなく群れ全体をよく見て判断するほうがいい。もちろん、スカシテンジクダイである以上、

③体は無色透明に近い

ということは大前提(②③は種の特徴であって、テンジクダイ科の特徴ではありません)。

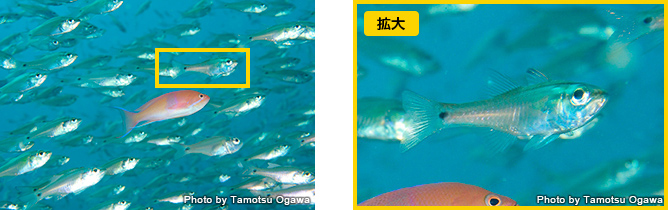

いろいろ混じっているスカテンの群れ

テンジクダイ科は日本だけでも80種以上、世界に270種以上という大きなグループ。別の科であるそっくりさん(キンメモドキ)がいるくらいだから、同じ科にもスカシテンジクダイによく似た別の種類がいる。この写真の小魚の群れはほとんどがスカシテンジクダイのようだが、もちろん赤っぽいのはハナダイの仲間、黒っぽいのはスズメダイの仲間など別のグループの魚も混じっている。さらに拡大して探してみる、スカシテンジクダイと思っていたら尾柄部の点が赤い個体を発見。これはネオンテンジクダイ。1尾に気づくと、実は岩肌近くには、けっこうネオンテンジクダイがいることも見えてくる。

このように「スカシテンジクダイ(あるいはキンメもモドキ)の群れ」なんて一言で片付けず、ワイド風景はじっくり眺めているといろんな発見があって面白い。

●写真下/最初のコモド島の写真も、赤いユカタハタの下のほうの岩陰を拡大するとミナミハコフグの幼魚が写っていて、撮影者が後日気づいて大ウケしていたのでした。

GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!

GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!