- ホーム

- 海の生き物

- 【連載】海のいきもの

- 第60回 アカククリとツバメさんトリオ~前編

海のいきもの

第60回 アカククリとツバメさんトリオ~前編

サンゴ礁でよく見られるツバメウオの仲間は、ユーモラスな姿とスローな泳ぎで人気者。今回はアカククリをクローズアップしつつ、よく似た4種類の見分け方を紹介します。

●構成・文/山本真紀(2019年10月制作)

アカククリもツバメウオの仲間です

丸っこい体と小さな口が印象的なツバメウオの仲間は、マンジュウダイ科というグループに属している。日本には2属5種が生息。そのうちマンジュウダイという種類はダイバーとほとんど関係がないので、今回はスルーで。

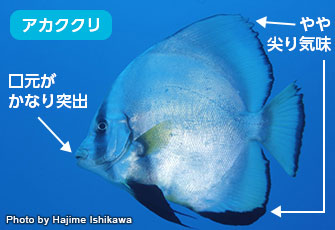

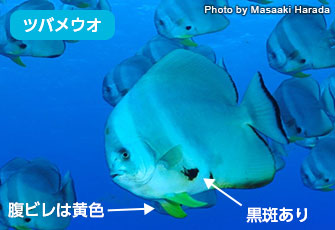

最もポピュラーなのはツバメウオ(撮影/沖縄・久米島)。サイズもそこそこあり(30cm前後)、大群をつくる。驚かさなければすぐそばまで寄れるから、水中モデルにもぴったりだ。そのツバメウオのソックリさんがアカククリ(撮影/沖縄・石垣島)。単独か数尾程度で、大きな群れにはならない。不思議な和名の由来は後ほど。

●識別ポイント:ツバメウオは胸ビレ後方に黒斑があることで、他のツバメウオの仲間と区別できる。アカククリの特徴は少々わかりづらいのだが、口元がかなり突出していること。

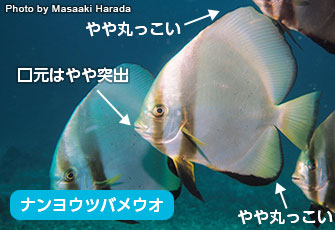

海外のサンゴ礁でよく出会うのがナンヨウツバメウオ(撮影/フィリピン)。大きな群れをつくるところはツバメウオと同じだが、黒斑がないことで見分けられる。アカククリにもソックリで、特に若魚(写真)ではどっちなのか迷う。ミカヅキツバメウオ(撮影/マレーシア)も日本よりは海外でポピュラー。群れは小さめ。

●識別ポイント:ナンヨウツバメウオの口元はやや突出し、背ビレと尻ビレの後端はアカククリと比べると比較的丸っこい。ミカヅキツバメウオは口元がほとんど突出しない。

アカククリが昇る大人の階段

ツバメウオの仲間は成長段階によって姿を変える。4種類の中でも特にダイナミックに「変身」するのはアカククリ。とても同じ種類とは思えない。これらのステージを全部見れたら(撮れたら)、超ラッキー。

①これが幼魚! 和名の由来は一目瞭然。この時期は岩の亀裂や隙間の奥などに潜んでいて、意識して探さないと見つからない(探しても空振ることが多いけど)。大きさ2~3㎝。

撮影/インドネシア・レンべ

②これで8㎝前後。この時期、幼魚の各ヒレが長く伸長するのは他のツバメウオたちも同様。

撮影/インドネシア・レンべ

③かなりアカククリっぽくなってきたが、ヒレの縁にまだオレンジが残る。

撮影/沖縄・ケラマ

④ほぼ成魚と同じ姿だが、まだちょっとヒレが長め。特徴である突き出た口がよくわかる。

撮影/沖縄・石垣島

バックナンバー

- 第59回 季節来遊魚のシーズン~Part3

- 第58回 季節来遊魚のシーズン~Part2

- 第57回 季節来遊魚のシーズン~Part1

- 第56回 もうすぐ七夕!~星の名がつく魚たち

- 第55回 アシカとアザラシ

- 第54回 ダイビングで会える特撮ヒーロー

- 第53回 海の中の桜見物

- 第52回 甘~い、お名前

- 第51回 海の「うり坊」たち

- 第50回 変てこりんなナマコたち

- 第49回 サンゴ礁を脅かすものたち

- 第48回 食べ物としてのサンゴ

- 第47回 隠れ家としてのサンゴ

- 第46回 クリーナーシュリンプの話

- 第45回 コレが自慢!おサカナ何でもTOP3

- 第44回 見栄え重視!おサカナ何でもTOP3

- 第43回 カクレクマノミとニモの話

- 第42回 ソックリさん inモルディブ&沖縄

- 第41回 歩くウオたち

- 第40回 パンダな魚たち

- 第39回 海の天狗とか矢柄とか

- 第38回 タツノオトシゴ&ヨウジウオ

- 第37回 ニシキフウライウオと、その仲間

- 第36回 ミナミハコフグと、その仲間たち

- 第35回 まぎらわしい名前~「仲間じゃないよ」編

- 第34回 夏といえばスプラッシュ!~イルカ~

- 第33回 超大物アイドル登場~マンタ~

- 第32回 アシカと、その仲間たち

- 第31回 アオリイカの産卵シーズン

- 第30回 ご近所のハナダイさん

- 第29回 魚の権兵衛さんたち

- 第28回 鬼にまつわる魚たち

- 第27回 真冬のアイドル、ダンゴウオ

- 第26回 クリスマスカラーの魚たち

- 第25回 ニッポンの冬、チャガラ&キヌバリの季節

- 第24回 こんなところに「ニセ目玉」

- 第23回 「オランウータンクラブ」って何だ?

- 第22回 ニシキウミウシの色彩変異

- 第21回 ドリーとその仲間たち

- 第20回 2・3・4のリュウキュウスズメダイ

- 第19回 イバラカンザシ~美形モデルの正体

- 第18回 コバンザメ~「刺身のつま」に非ず!

- 第17回 寄り添う者たち

- 第16回 アカヒメジ~白黄なのに何故に赤?

- 第15回 “キンメ”と“スカテン”の見分け方

- 第14回 似てない親子~人気者でいこう!編

- 第13回 似てない親子~性転換&ナワバリ編

- 第12回 似てない親子~マネっこ編

- 第11回 ヤドカリと、その仲間たち

- 第10回 最高のパーフォーマー、その名はイカ!

- 第9回 ハゼとテッポウエビの共生

- 第8回 危険なアイツ編

- 第7回 クリーニング編

- 第6回 初夏の「卵」ウオッチング編

- 第5回 擬態編

- 第4回 ウミウシ編

- 第3回 ミノカサゴ編

- 第2回 銀色回遊魚 大型アジ編

- 第1回 ウミガメ

GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!

GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!