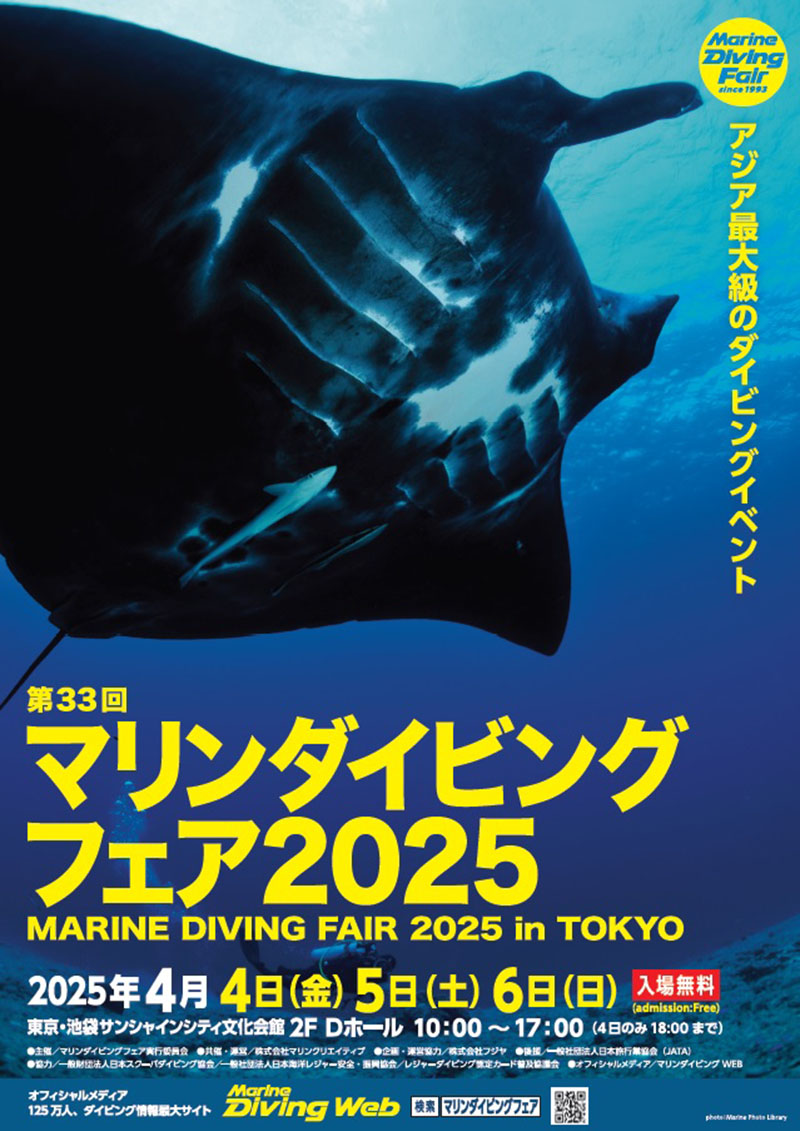

海のいきもの

第33回 超大物アイドル登場~マンタ~

大きな胸ビレを優雅にはばたかせて大海を泳ぐ巨大エイ、マンタ。

ダイバーなら誰でも一度は見たい、一度見たならまた会いたい、次回は捕食シーンや群れに・・・・。

というわけで、永久にマンタ熱が冷めることはない!●構成・文/山本真紀(2017年7月制作)

マンタの「顔」は腹部にある!

人が人を見分けるとき、例えば声や体形も重要ポイントだが、最初に見るのは顔だろう。では、人がマンタを個体識別したいとき、その判断基準はどこがいい? と考えたとき、一番便利でわかりやすいのが「腹部」の模様。

一般にマンタの腹部は白い(背中は黒い。これは表層~中層に生息する魚類によく見られる)。が、完全に真っ白という個体はまれで、たいてい黒い斑紋が入っている。この斑紋の入り方が千差万別、同じものはまずない。個体識別の手段としてぴったりなのだ。いわば腹部の模様はマンタの「顔」であり「指紋」というわけ。

例えば、極端な例がこの2頭。これほど模様が違えば、誰でも簡単に見分けられるというもの。しかし、この中間模様の個体もたくさんいるのでややこしい。

●写真①/腹部のほとんどが黒い個体は「ブラックマンタ」と呼ばれ、ダイバーには特に人気。この個体の場合、白い斑紋部分の形に注目すれば、他のブラックマンタと識別できるだろう。

●写真②/こちらはかなり白っぽい。このように腹部を撮影して整理しておけば、自分だけのマンタ・ログがつくれる。撮影/2点ともニューカレドニア

マンタと普通のエイ、どこが違う?

巨大エイというくらいだから、マンタはエイの仲間。でも、どっか違う。そもそもエイといえば、海底に寝そべっていて、食べるものも底生生物という種類が多いけど、マンタは表層や中層を泳ぎ回ってプランクトンを捕食する。そんな生態の違いが、形態の違いにも繋がっていたりする。

マンタ

一般的なエイ

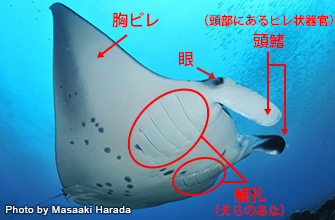

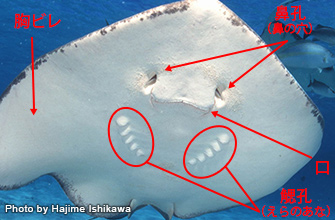

●胸ビレ:大きな胸ビレが頭部に癒合し、体盤を形成することはエイの仲間に共通する特徴。ただし、一般のエイの胸ビレが楕円形であることに対し、遊泳性のマンタではやや細長くなっている。

●眼:マンタは頭部の先端にあるが、底生性の一般的なエイは背中側にある。

●頭鰭:マンタを含むイトマキエイの仲間に特有の器官。通常はダラーッとしているが、プランクトンを捕食するときは大きく開けた口に添わせるように広げたり、スピードを上げて泳ぐときは棒状に巻き上げることも。

●䚡孔:一般の魚類では1対だが、エイ・サメの仲間は5対ある(エイは腹部、サメは体側に開口)。一般的なエイの䚡孔はあまり大きくないが、プランクトンを捕食するマンタの䚡孔は非常に幅広い。

●口:一般的なエイは底生動物を捕食するため腹部にあるが、プランクトン食のマンタは頭部前方に移動。

●鼻孔:一般的なエイでは腹部にある(まるで眼のように見えるが、眼は背中側)。マンタの場合、口の移動とともに鼻孔も頭部前方に移動している。撮影/マンタ(モルディブ)、一般的なエイ(ケイマン諸島)

同じ食性でも食べ方は違います

マンタとジンベエザメはどちらも動物性プランクトンを餌としている。「口を大きく開けて海水ごとプランクトンを取り込み、不要な海水は䚡孔から排出する」という点では同じだが、海水の取り込み方はちょっと違う。

マンタは活発に泳ぎ回りながら口を大きく開け、頭鰭も利用して海水を効率よく口内に流し込んでゆく。プランクトンがたくさん発生しているときは、同じ場所でクルクルとバック転を披露することも。撮影/パラオ

ジンベエザメの食事作法はマンタとかなり違う。ドッシリと構え、ほとんど泳ぎ回らない。同じ場所で立ち泳ぎをするような姿勢で口を大きく開け、一気にプランクトンごと海水をバキュームする。撮影/ラパス

マンタの結婚飛行?

世界のマンタスポットと呼ばれるところでは、しばしばマンタが列をつくるかのように、縦に並んで泳ぐことがある。これは「メスを追いかけるオスたちではないか」というウワサを聞いたので、今まで『Marine Diving』カメラマンが撮影したそのテの画像をチェックしてみたところ、確かにオスがメスを追尾しているケースが何点もあった。この写真でも、前にいる個体がメス、後ろにいるのがオスだった。撮影/モルディブ

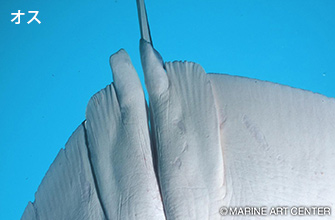

●オス:成長したマンタの場合、腹ビレ(尾ビレの付け根)から1対の棒状のものが伸びていればオス。これはクラスパーと呼ばれる器官で、メスと交接するときに使われる。撮影/ヤップ

●メス:ピラピラした1対の腹ビレはあるが、クラスパーはない。撮影/パラオ

マンタは2種類いる?

「マンタ」とはかつての属名Mantaからきている俗称。オニイトマキエイ属の1属1種といわれていたが、現在は標準和名オニイトマキエイ(学名Mobula birostris)とナンヨウマンタ(学名Mobula alfredi)の2種に分けられ、イトマキエイ属に含まれている。

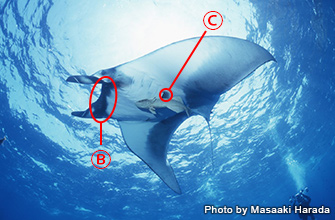

たぶんナンヨウマンタ(沿岸性で、最大でも5~6m)。目視による識別ポイントはこんな感じ。

Ⓐ 背中の白い斑紋:ナンヨウマンタは八の字状にカーブするが、オニイトマキエイは口のラインに沿って平行(直線的)に見える。撮影/パラオ

こちらは、たぶんオニイトマキエイ(比較的外洋性で、成長すると6m以上となる)。

Ⓑ 口の周辺:オニイトマキエイは黒いことが多い。

Ⓒ 5対目の䚡孔:黒い斑紋があることが多いが、腹部が黒っぽい個体ではお手上げ。撮影/東部太平洋

バックナンバー

- 第75回 2021年は丑年!~海牛の話

- 第74回 ウミヘビって蛇? それとも魚?

- 第73回 1122(良い夫婦)のクマノミさん

- 第72回 君の瞳は何万ボルト?

- 第71回 ウミガメは顔が命

- 第70回 猛暑の夏、「四角いクラゲ」に要注意!

- 第69回 ご近所の♀と♂の見分け方~アオリ・ハコフグ・ハナダイ2種

- 第68回 机上の空似~“コブ”と“カンムリ”

- 第67回 ハタタテダイ2種とツノダシさんの見分け方

- 第66回 “stay home”な仲間たち

- 第65回 あのピグミーさんに和名が付いたよ!

- 第64回 ハタタテ御三家プラス1!

- 第63回「金星きれい!」からのスミレ、アヤメにマルチカラー

- 第62回 干支な名前~ジェリーじゃなくてトムだよ編

- 第61回 アカククリとツバメさんトリオ~後編

- 第60回 アカククリとツバメさんトリオ~前編

- 第59回 季節来遊魚のシーズン~Part3

- 第58回 季節来遊魚のシーズン~Part2

- 第57回 季節来遊魚のシーズン~Part1

- 第56回 もうすぐ七夕!~星の名がつく魚たち

- 第55回 アシカとアザラシ

- 第54回 ダイビングで会える特撮ヒーロー

- 第53回 海の中の桜見物

- 第52回 甘~い、お名前

- 第51回 海の「うり坊」たち

- 第50回 変てこりんなナマコたち

- 第49回 サンゴ礁を脅かすものたち

- 第48回 食べ物としてのサンゴ

- 第47回 隠れ家としてのサンゴ

- 第46回 クリーナーシュリンプの話

- 第45回 コレが自慢!おサカナ何でもTOP3

- 第44回 見栄え重視!おサカナ何でもTOP3

- 第43回 カクレクマノミとニモの話

- 第42回 ソックリさん inモルディブ&沖縄

- 第41回 歩くウオたち

- 第40回 パンダな魚たち

- 第39回 海の天狗とか矢柄とか

- 第38回 タツノオトシゴ&ヨウジウオ

- 第37回 ニシキフウライウオと、その仲間

- 第36回 ミナミハコフグと、その仲間たち

- 第35回 まぎらわしい名前~「仲間じゃないよ」編

- 第34回 夏といえばスプラッシュ!~イルカ~

- 第33回 超大物アイドル登場~マンタ~

- 第32回 アシカと、その仲間たち

- 第31回 アオリイカの産卵シーズン

- 第30回 ご近所のハナダイさん

- 第29回 魚の権兵衛さんたち

- 第28回 鬼にまつわる魚たち

- 第27回 真冬のアイドル、ダンゴウオ

- 第26回 クリスマスカラーの魚たち

- 第25回 ニッポンの冬、チャガラ&キヌバリの季節

- 第24回 こんなところに「ニセ目玉」

- 第23回 「オランウータンクラブ」って何だ?

- 第22回 ニシキウミウシの色彩変異

- 第21回 ドリーとその仲間たち

- 第20回 2・3・4のリュウキュウスズメダイ

- 第19回 イバラカンザシ~美形モデルの正体

- 第18回 コバンザメ~「刺身のつま」に非ず!

- 第17回 寄り添う者たち

- 第16回 アカヒメジ~白黄なのに何故に赤?

- 第15回 “キンメ”と“スカテン”の見分け方

- 第14回 似てない親子~人気者でいこう!編

- 第13回 似てない親子~性転換&ナワバリ編

- 第12回 似てない親子~マネっこ編

- 第11回 ヤドカリと、その仲間たち

- 第10回 最高のパーフォーマー、その名はイカ!

- 第9回 ハゼとテッポウエビの共生

- 第8回 危険なアイツ編

- 第7回 クリーニング編

- 第6回 初夏の「卵」ウオッチング編

- 第5回 擬態編

- 第4回 ウミウシ編

- 第3回 ミノカサゴ編

- 第2回 銀色回遊魚 大型アジ編

- 第1回 ウミガメ

GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!

GULL3点セット+GULL&SCUBAPRO オリジナルボトルをプレゼント!